рис 1. Ингушский праздничный наряд «чокхи» закрытого типа 1910-х годов (вид спереди и сзади). Изготовлен Луди Лорсовной Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис 2.

Алена Халухаева

Семейные реликвии — это вещи, наделенные особыми смыслами и статусом для членов семейно-родственной группы. По определению И. А. Разумовой, таковыми считаются «предметы, длительное время сохраняющиеся в семье; передающиеся по наследству; имеющие особое значение как воплощение идеи рода» (Разумова 2001: 162). Наличие реликвии говорит о глубине семейной памяти: о представителях предыдущих поколений и важных событиях из жизни предков. В реальном бытии реликвия консолидирует как «малую» семью, так и значительные группы родственников, даже живущих раздельно (Соколова 2013: 6). У кавказских народов благодаря родовой системе, а также особому месту семьи в общественном пространстве вопрос о семейных реликвиях всегда являлся актуальным: почти в каждой семье имелись золотые и серебряные изделия, в том числе атрибуты национального костюма (пояса, металлические нагрудные украшения, кинжалы), а также предметы декоративно-прикладного искусства.

В данном исследовании крайне важна и интересна оптика рассмотрения семейной реликвии, наделенной ярко выраженным национальным историко-культурным компонентом. Посредством сохранившихся в семьях вещей удается прояснить и дополнить культуру повседневности того исторического периода, к которому относится реликвия, или понять реализацию тех или иных обрядов и традиций, в которых она может быть задействована. О женской одежде, а именно о деталях и особенностях традиционного костюма ингушки середины XIX — XX в. писали многие исследователи, например: Е. Н. Студенецкая (1985; 1989), З. М.-Т. Дзарахова (2001), Л. М. Гарсаев (2005), Л. У. Тариева (2010), М. С.-Г. Албогачиева, З. У. Махмудова (2015), Л. Т. Агиева (2017), Т. А.-Х. Дзаурова (2019), А. А. Халухаева (2022) и др. При этом уникальность и научная новизна данного исследования проявляются в рассмотрении женского ингушского костюма и элементов женского гардероба начала XX в. в контексте обширной темы — семейных реликвий (Weiner 1992; Разумова 2001 и др.). Различные виды текстильных изделий считаются у женщин наследственной ценностью. А. К. Байбурин пишет, что «семиотический статус одной и той же вещи может быть различным для разных этнических образований» (Байбурин 1989: 72). Например, для ингушской женщины использование традиционного костюма или его элементов в качестве семейной реликвии становится особенно символичным, так как именно национальный наряд чокхи в двух его вариациях — праздничной (который готовили для первого появления в обществе в качестве девушки на выданье) и свадебной — сопутствовал важным переменам в жизни девушки, то есть смене общественного статуса ингушки. Кроме того, традиционный костюм — это своего рода материальное воплощение ингушского культурного наследия в рамках женской истории. Вещи, ставшие со временем семейными реликвиями, чаще всего не просто хранятся на полках шкафов, а формируют определенные отношения, возникающие между вещами и хранителями, а также теми, в чьи руки они попадают вследствие определенных ситуаций или событий. Люди становятся хранителями памяти о национальном прошлом, а предметы, воплощающие эту память, выступают гарантами «присутствия» прошлого в настоящем (Соколова 2013: 7). Таким предметом стал сохранившийся образец праздничного ингушского платья чокхи начала XX в., принадлежавший Луди Горчхановой. О его существовании мы узнали во время полевой работы в Ингушетии в 2022 г. Платье дополняли шапочка (инг. ега кий), серебряный комплект «нагрудники–пояс» (инг. дотув-тIехкар) и накидка на голову. Сохранились также следующие предметы: кожаная перчатка девушки с отложной манжетой и вышивкой в стиле ар-деко (на левую руку) (рис. 1, см. вклейку); костяной крючок для плетения тесьмы, а также изготовленные и вышитые Луди декоративные предметы (подушки-думочки, настенные подчасники (инг. ц1ора) (рис. 2, 3, см. вклейку). Эти вещи хранятся в семье Горчхановых-Ведзижевых-Бековых уже около 100 лет и имеют негласный статус семейной реликвии. Как справедливо отмечает И. А. Разумова, даже годы спустя вещи сохраняют связь между предками и потомками. Для внутрисемейной сакрализации вещи важным элементом является ее персонификация. Семантическая связь между символом и его объектом по принципу метонимического отождествления делает предмет «заместителем» человека (Разумова 2001: 167).

Это подтверждается на примерах, когда речь идет о предметах рукоделия. То, что было создано руками мастерицы, хранится в семьях с особым трепетом, и на основе такого восприятия этих изделий устанавливаются сильные эмоциональные связи между мастером и потомками. Как нам известно, большинство предметов из описываемой семейной коллекции были созданы Луди Горчхановой собственноручно, поэтому мы посчитали необходимым, вопервых, включить в исследование в качестве одной из задач сбор персональной информации об этой именитой девушке, во-вторых, восстановить ее биографию, которой до начала исследования в оформленном виде не существовало (о Луди сохранились лишь отдельные истории в памяти потомков различных фамилий). Приведенный ниже последовательный текст о жизни девушки конкретизирует определенный историко-культурный контекст бытования всех сохранившихся в коллекции предметов.

ЛУДИ ЛОРСОВНА ГОРЧХАНОВА

Луди Лорсовна Горчханова (ок. 1903/1905 — ок. 1946/1947) родом из равнинного ингушского селения Плиево. Далеко за пределами села она была известна своей необычной красотой. Невысокого роста (около 160 см), светлокожая, с длинными золотистыми волосами, буквально до пят, девушка отличалась умением одеваться со вкусом, танцевать национальные танцы, играть на гармошке и, конечно, шить и вышивать (ПМА 2023: М. С. Бекова). Образ Луди — полулегендарный, так как сохранился в народной памяти еще и как один из прообразов девушки Лиды, дочери Лорса, о которой поет Ахмед Хамхоев в знаменитой ингушской песне «Лорса Лида» (Бекова, Ялхароева 1998). Несмотря на популярность, Луди при жизни не была запечатлена ни на одной фотографии. Ее часто приглашали на свадьбы и увеселительные мероприятия ловзары, чтобы увидеть, как она танцует и в каком наряде появится. При этом Луди не ходила туда в компании девушек — за ней персонально приезжали на повозках бидарках. Мовлатхан Сосыркоевна Бекова пересказала услышанные от своей матери Мадины Ведзижевой (дочери Луди) воспоминания мужчины, который приезжал к ним в гости в с. Нижние Ачалуки при жизни Мажита Ведзижева (отца Мадины) (середина 1930-х гг.). Мне было 11 лет, когда мы поехали на свадьбу в Плиево. Приехали с невестой, и во дворе стоял большой ловзар. Парень, который обслуживал гостей, вдруг сказал: «Остановите ловзар. У кого нет незаряженных пистолетов — сильно заряжайте. А у кого есть — стреляйте до конца. Лорса Луди выводят». Ее специально выводили на танец из комнаты в доме. На улице, где шли танцы, стояло много девочек, а я так сильно хотел посмотреть на эту Луди, потому что люди много о ней говорили. Она вышла в розовом чокхи и шифоне, а из-под него золотые волосы спускались и касались пола. Люди столько стреляли прямо ей под ноги, но она ни разу не шевельнулась. Станцевала и сразу зашла в дом (ПМА 2023: М. С. Бекова). С ранних лет ингушским девочкам прививался эстетический вкус через одежду, убранство дома, художественную вышивку с узорами национального орнамента, ковровое дело, шитье и т. д. (Кудусова-Долакова 2005: 79). У Луди было много праздничных традиционных платьев, которые она сама кроила, шила, к нарядам она изготавливала и головные уборы — накидки, шапочки, декорированные вышивкой. Золотное шитье имело место преимущественно в состоятельных семьях, так как, по воспоминаниям очевидцев, цена мотка нитей для такой вышивки могла быть равна стоимости дойной коровы, что мог себе позволить далеко не каждый. Привозили золотные нити из Грузии, Азербайджана, Турции и т. д. Семья Горчхановых, в которой выросла Луди, была очень обеспеченной. Ее отец, Лорс Мусаки-Хаджиевич, родился в 1850 г. в горном родовом ауле тейпа ЦIечой (Цечой) ЦIеча-Ахке (Цеча-Ахки). Дедушка Луди, Мусаки-Хаджи, был известен как авторитетный, состоятельный человек, имевший в горах богатое домашнее хозяйство. По рассказам потомков, он переехал на равнину после несчастного случая, произошедшего в горах: стадо его баранов, пастух и собаки оказались заблокированы под большим валуном, скатившимся с горы. После чего Мусаки-Хаджи, оставив свое хозяйство в горах, перебрался жить с семьей на равнину. По данным посемейных списков 1886 г. по селению Плиево, их семья состояла из 12 человек: Гарчханов Мусаки-Хаджи Мусостов (70 лет), его сын Лорс (36 лет), сыновья Лорса — Абзо (13 лет), Карше (10 лет), а также восемь лиц женского пола (Посемейные списки… 2016: 98). В Плиево Лорс Горчханов также был известен как состоятельный фермер. По данным информанта Аюпа Исраиловича Горчханова, у Лорса было две жены — Бакаева из с. Яндаре и Бокова из с. Сагопши. От Боковой родились пятеро детей, а от Бакаевой — трое, младшей из которых была Луди (ПМА 2023: А. И. Горчханов). Благодаря своему состоянию Лорс Горчханов мог позволить дать образование троим сыновьям в Тифлисе, затем они работали на хороших должностях во Владикавказе. Луди сама нередко бывала в городе и перенимала его моду: увиденные фасоны платьев она использовала при создании своих нарядов. Например, сохранившийся образец праздничного платья Луди выполнен как платье нового закрытого «городского» типа. Девушка дополняла наряды купленными модными аксессуарами — перчатками, веером, зонтом и др. Анонимный автор того периода писал: «Традиционный костюм туземной девушки начинает, по-видимому, делать некоторые уступки цивилизации… на руках у некоторых девушек мы заметили лайковые перчатки» (Очевидец 2005: 131). Современные исследователи также отмечают, что «среди молодых женщин распространилась манера ношения традиционного костюма с веером, зонтом, перчатками» (Канукова 2013: 21). «Самыми распространенными аксессуарами модной женской одежды были перчатки… В магазинах Отиева, Пералова и других можно было приобрести замшевые, шелковые, кружевные, иногда без пальцев перчатки-митенки, а также зимние шерстяные» (Канукова 2013: 25), а также вязаные широкие головные платки (инг. кортали) светлых оттенков. Дочь Луди Мадина Ведзижева вспоминала, как в детстве ездила к дедушке Лорсу в Плиево: «Очень богато жили, чай у них я пила точно из золотой посуды» (ПМА 2023: М. С. Бекова). Помимо финансовой возможности семьи обучить девочек золотному шитью, будущая рукодельница должна была иметь определенные физиологические особенности, так как существовали принципы профессионального отбора будущих мастериц: «Руки должны быть негрубые, нежные, тонкие пальцы; такая вышивка — это очень искусная работа» (ПМА 2021: З. М. Долакова). В данном случае «нежные руки» означают не отягощенные физическим трудом, освобожденные от повседневных забот по дому и хозяйству. Это была не просто тонкая, но и кропотливая работа. Отдельно вышитые элементы часто вместе с украшениями передавались по наследству. Украшенную золотной вышивкой одежду надевали по торжественным случаям (Акиева П., Акиева Х. 2019: 114). «Луди была домашней девушкой, занималась различными видами рукоделия, в том числе вышивала (инг. Догам деш хиннай)», — говорила про Луди ее дочь Мадина (ПМА 2023: М. С. Бекова). В прошлом общественный статус девушек-мастериц был очень высок: они были завидными невестами. В ингушском языке есть выражение кулг говзал (досл. ‘хитрость рук’), характеризовавшее человека, который владел каким-либо ремеслом, мог сделать любую работу руками. Считалось, что девушки, про которых так говорили еще в девичестве, и в замужестве справлялись и по дому, и по хозяйству. Луди владела различными техниками золотного шитья («вприкреп», «в раскол», «корзиночка»), о чем можно судить по сохранившимся предметам костюма и декора в семейной коллекции Бековых. Во-первых, это шапочка из бордового бархата, украшенная вышивкой золотными и серебряными нитями. Во-вторых, декоративные подушки из терракотового велюра, на которых девушка вышила имена своих старших сводных сестер — Гуши и Гошта, умерших бездетными в Казахстане в годы депортации ингушского народа. Также в коллекции сохранились парные подчасники из фиолетового велюра с золотной вышивкой в технике «вприкреп» с использованием самодельного жгута. Подчасники, или «кармашки», использовались для хранения украшений, часов и т. п., их вешали на ковер рядом с кроватью. Кроме того, до наших дней дошел крючок из кости, предназначенный для вязания тесьмы, которую Луди использовала для декора изделий.

Главным атрибутом семейной коллекции информантки М. С. Бековой является ингушский наряд чокхи Луди середины 1910-х гг. Он принадлежал Луди и представляет собой образец отрезного платья закрытого типа, нераспашного от талии до подола при сохранении лифа старого варианта. Такое платье стало популярным в начале XX в. Распространение этой модели многие исследователи связывают с влиянием городской моды. В подобной разновидности платья закрытая юбка с левой стороны имеет небольшой разрез для застежки. Левая часть лифа около нее также не пришивается к юбке. Эти части соединяются между собой при помощи металлических пришивных кнопок и крючка-петли. Серебряный пояс, который надевался на девичью талию, прикрывал место застежки. В описываемом наряде Луди юбка сшита в сборку. Изделие выполнено из черного шелка жаккардного тканья с растительным узором. Известная исследовательница костюмов народов Северного Кавказа Е. Н. Студенецкая отмечает, что на рубеже XIX–XX вв. подобную ткань использовали при пошиве нарядов. Красивым материалом считали тот, у которого рисунок отличался от фона не цветом, а фактурой. Черный цвет был весьма распространен в одежде женщин независимо от их возраста и социального происхождения (Студенецкая 1989: 216–217). В женской одежде также был предпочтителен красный цвет. В описываемом образце костюма с темным чокхи контрастируют манишка и шапочка бордового цвета. Платье Луди имеет двойной рукав: внутренний до запястья и рукава-падуги (инг. коараж) длиной ниже середины бедра, которые имеют подкладку ярко-малинового цвета, передающего назначение праздничного наряда. Такую одежду украшали золотыми и серебряными галунами, выделявшимися на глубоком красном или черном фоне. Это сочетание цветов в наряде говорило о хорошем вкусе хозяйки костюма. За счет использования в декоре чокхи золотого галуна создается имитация двусоставного платья: галуном очерчены контуры якобы верхнего распашного платья (на корпусе — вырез для манишки с нагрудниками, нижние якобы распашные полы на юбке), также им выполнена окантовка рукавов-падуг. Со спины на платье присутствует кокетка, сделанная в форме треугольника. К такому решению швеи часто прибегали, чтобы добиться лучшей посадки платья на девушку, а также в декоративных целях. По центру линии талии со спины пришит металлический крючок, который помогал надежно зафиксировать пояс на талии девушки так, что во время ходьбы и тем более танца его владелица могла не беспокоиться о его расположении: крючок захватывал промежуток, где соединялись пластины пояса, тем самым оставаясь незаметным (ПМА 2023: М. С. Бекова). Несмотря на то что платья закрытого типа не предполагали наличия поясных подвесок (инг. Iаржалгаш), они все же были добавлены Луди в наряд, однако не в качестве отдельного элемента, а как имитация поясных подвесок на юбке (Халухаева 2022: 78). На фартучек золотистой тесьмой нанесен растительный орнамент. Его вариации украшают также нижнюю часть платья — горизонтальная вставка располагается в нижней части юбки. Подкладку из хлопчатобумажной ткани имеет лиф, все внутренние швы на стыках изделия дополнительно укреплены хлопчатобумажными полосками, чтобы шелк жаккардного тканья в процессе носки изделия со временем не разошелся. Подол платья отличается интересной деталью: к нему пришита полоска с коротким черным ворсом. Нынешняя хранительница наряда отмечает, что это сделано для того, чтобы во время ходьбы и танцев платье не задевало землю и возможная грязь, соринки оседали на этом ворсе, сохраняя в целостности дорогую ткань юбки (ПМА 2023: М. С. Бекова). Женская шапочка в форме усеченного конуса выполнена из бордового бархата. В качестве декора используется бронзовая краска, которая имитирует золотой галун и обрамляет верхнюю и нижнюю части головного убора. По тулье шапочки, а также на макушке имеется вышивка золотными и серебряными нитями, декоративные элементы из жгута золотого цвета. На головном уборе присутствует традиционный элемент — кисточка (инг. к1уж). У шапочки есть подкладка из ярко-оранжевой ткани. К изделию с двух сторон пришита резинка, что, по словам информантки, было сделано Луди для того, чтобы шапочка надежнее держалась на голове девушки (ПМА 2023: М. С. Бекова). Подобная деталь нередко встречается и на других сохранившихся образцах ингушских шапочек начала XX в. (рис. 1).

рис. 8

рис. 7 Традиционная ингушская шапочка формы усечённого конуса с золотной вышивкой и басонными изделиями. Изготовлена Луди Лорсовной Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 9. К шапочке по краям пришивалась резинка, чтобы головной убор надёжнее держался на девушке. Изделие изготовлено Луди Лорсовной Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 10 Манишка из красного бархата с воротником-стойкой. Изготовлена Луди Лорсовной Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

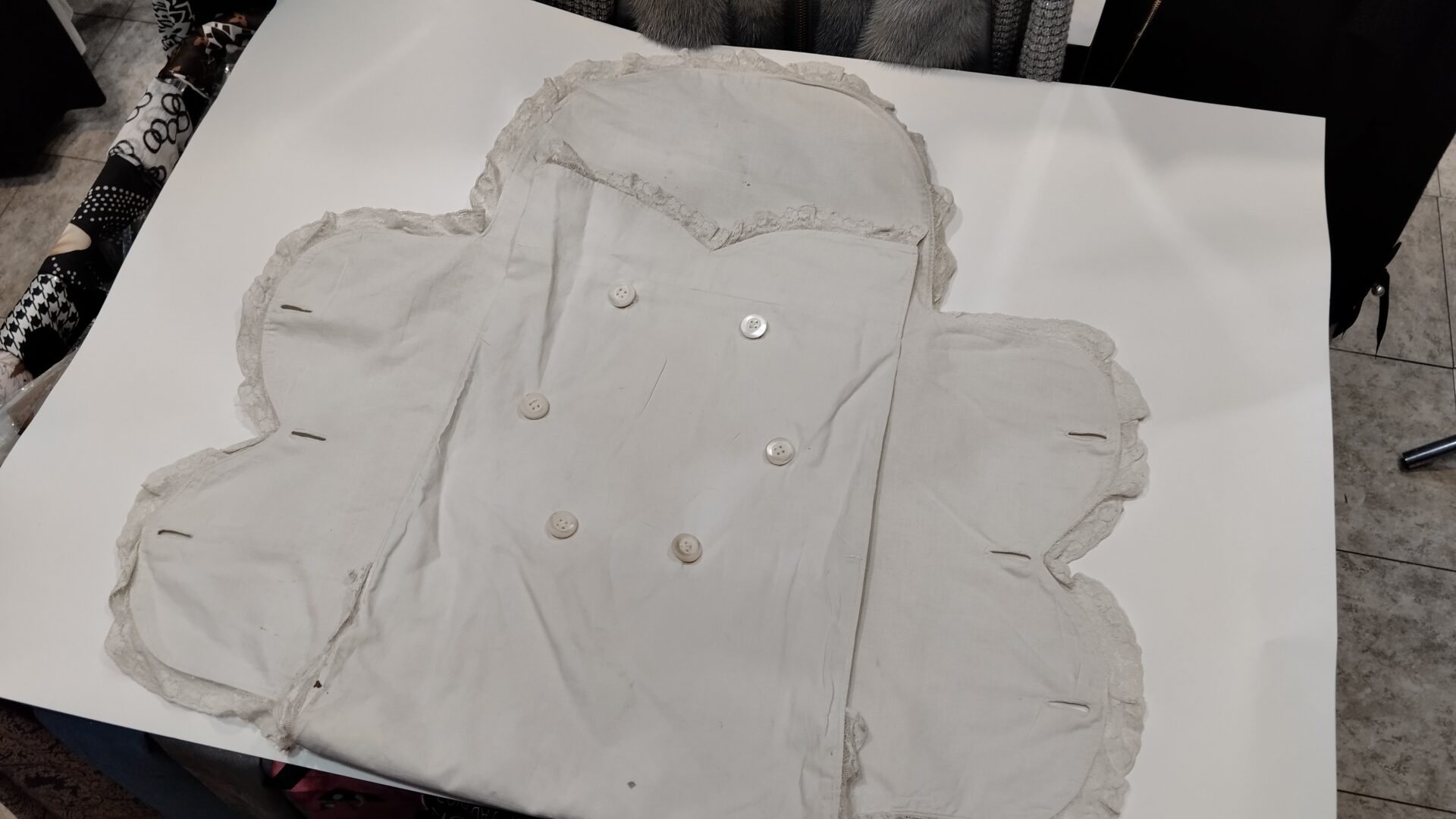

рис. 11.

В данном комплекте манишка, элемент женского костюма, на который прикрепляются металлические нагрудники, представлена самостоятельной деталью. Она имеет форму перевернутой трапеции и выполнена из бархата красного цвета (рис. 2). Манишка фиксируется на шее девушки за счет твердого воротника-стойки, в качестве его основы использовалась полоска из жесткого материала (например, кожи или картона). Воротник плотно прилегал к шее и не позволял девушке стоять с опущенной головой, что считалось у ингушей некрасивым (ПМА 2023: М. С. Бекова). Также при изготовлении наряда в XIX — начале XX в. очень внимательно подходили к соблюдению принципов ингушского этикета, касающихся изготовления и ношения одежды (инг. барзкъан эздел), в котором предусматривалось закрывать область шеи. Верхняя часть манишки декорирована золотым галуном и цепочкой из жгута. Со стороны спины воротник застегивается на металлический крючок. В области талии манишка завязывается за счет веревочек с двух сторон. Подкладка манишки выполнена из нескольких видов ткани ярких оттенков. Вероятно, для нее использовались кусочки материалов, оставшиеся от изготовления других изделий. По центру манишки под бархатом имеется уплотнение в виде дополнительной подкладки из жесткого материала (в данном случае — из кожи), чтобы тяжелые серебряные нагрудники не провисали на ней и не деформировали изделие. Серебряные нагрудники (7 шт.) формы, как называют у ингушей, «взмах крыльев орла/бабочки», и пояс, по сохранившимся сведениям, были специально заказаны для Луди ее семьей у мастера из Кабарды. В прошлом изготовление такого серебряного комплекта было дорогим, но к первому выходу девушки в свет родители старались подготовить для нее богатый наряд. Комплект Луди выполнен из серебра с позолотой и декорирован камнями — гранатом и изумрудами. Пояс состоит из девяти звеньев (рис. 3). К Бековым часто приходили родственники, соседи, даже незнакомые люди и просили одолжить для своих невест эти нагрудники и пояс. Если девушки были полнее, то в пояс вставляли дополнительные звенья, а если худенькие, то, наоборот, убирали (ПМА 2023: М. С. Бекова). Накидка на голову из семейной коллекции представляет собой прямоугольный отрез фабричной ткани с цветочным рисунком. По его контурам бронзовой краской повторно прорисован этот узор. Луди пришила к накидке красные и зеленые пайетки, гармонирующие с цветами камней на поясе и нагрудниках. Нынешняя хранительница костюма М. С. Бекова высказала предположение, что данная накидка была сделана Луди для другого наряда. Однако эта деталь костюма также использовалась в составе черного праздничного наряда, например при фотографировании женщин в наряде Луди во второй половине XX в. Все составляющие костюма, включая накидку, хранились в специально сшитом Луди чехле, внешне похожем на конверт для новорожденного. В нем предметы семейной коллекции были вывезены в Казахстан, в таком же виде они вернулись в Ингушетию, в нем же продолжают храниться по сей день.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОСТЮМА КАК РЕЛИКВИИ

И. А. Разумова отмечает, что в отношении реликвии можно выделить формы ее реального существования: не утрачивая специфического смысла, вещь используется также по прямому (предметному) назначению, или же реликвию хранят, но ею не пользуются, подобно музейному экспонату (Разумова 2001: 170). Луди создала свой праздничный наряд предположительно в конце 1910-х гг., надевала его на мероприятия (то есть он активно использовался по прямому назначению). В 1923 г. она вышла замуж за Мажита Ведзижева, областного прокурора Ингушской автономной области. Три года Мажит добивался согласия на брак со стороны родственников невесты. Луди не хотели отдавать за него замуж, несмотря на высокое социальное положение. По ингушскому обычаю младший (или единственный) сын, каким являлся Мажит, должен был жить со своей семьей в родительском доме (несмотря на то что он работал во Владикавказе, молодая семья жила в селении Нижние Ачалуки вместе с его матерью и сестрой). Что касается невесты, то, по бытовавшей в прошлом традиции, молодая сноха после окончания всех этапов свадебного торжества должна была подарить старшей незамужней золовке свой свадебный наряд. Факт дарения символизировал благопожелание сестре мужа (Тариева 2010: 111). Однако Луди своей золовке Макке Ведзижевой подарила не свадебный чокхи, а праздничный черный наряд вместе с шапочкой, серебряным комплектом и накидкой на голову. У сестры Мажита наряд перешел в стадию хранения, и лишь в начале 1930-х гг. она надела его, чтобы сфотографироваться на семейное фото во Владикавказе, то есть было кратковременное возобновление использования костюма по его прямому назначению. У Луди и Мажита было двое детей: Мадина и Магомед. В 1938 г. Мажита Ведзижева задержали по сфабрикованному делу (якобы он кого-то скрывал), он находился под следствием. Затем его отправили в Мурманск, где он заболел тифом и умер (Бекова, Точиев 2003; Семейный архив А. Нальгиевой). После смерти мужа Луди всегда заправляла свои длинные волосы под одежду, чтобы их не было видно, но так и не решилась их отрезать, потому что они очень нравились ее супругу (ПМА 2023: М. С. Бекова). В феврале 1944 г. ингушский народ был выселен с исторической родины в Казахстан и Среднюю Азию (Агиева 2019). В условиях депортации многие вещи были безвозвратно утеряны или оказались в музеях без обозначения этнической принадлежности (Аккиева 2020). Такая же участь постигла и другие депортированные народы: В момент депортации калмыков 28 декабря 1943 года разрешалось взять в ссылку только небольшое количество вещей, поэтому народные костюмы, декорированные разнообразными вариантами вышивки, в большинстве случаев были утрачены (Сангаджиева 2021: 13). Луди и Макка вместе с детьми покинули Ингушетию. Им все же удалось забрать с собой традиционный наряд Луди, семейное серебро и вышитые девушкой предметы декора. В Казахстане в конце 1940-х гг. умер сын Луди, а затем и она сама скончалась от тифа. Точное место ее захоронения неизвестно. Дочь Луди, оставшуюся круглой сиротой, воспитала ее тетя Макка (рис. 4). Несмотря на то что реликвия является общесемейной ценностью, у нее может быть хранитель или временный владелец. В начале 1950-х гг., когда Мадина Ведзижева вышла замуж, Макка передала наряд Луди в ее новую семью — Бековым, так как Мадина — единственная прямая наследница Луди. Стадия хранения наряда продолжается, но уже с новым владельцем. Отметим, что на этом этапе праздничный наряд Луди уже начинает восприниматься как семейная реликвия. У Мадины было 14 детей, 11 из которых остались в живых. Внучка Луди, старшая дочь Мадины Мовлатхан в 1970 г. возобновила использование костюма бабушки по прямому назначению — она надела его на свадьбу Мальсаговых: «На той свадьбе были девочки в таких нарядах, но тогда надевали чокхи светлых тонов» (ПМА 2023: М. С. Бекова)

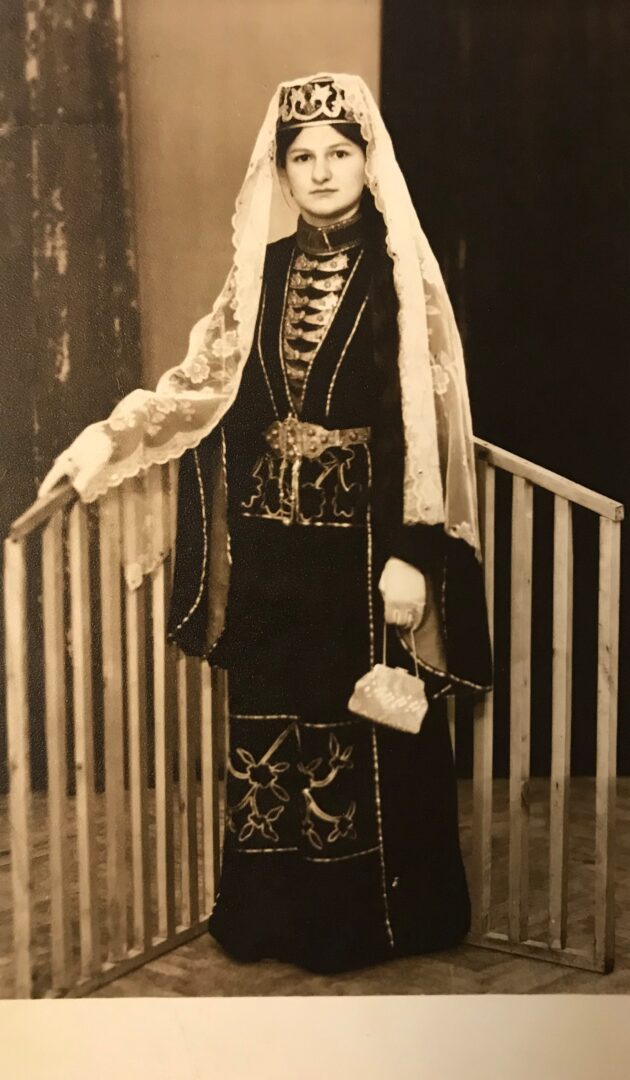

рис. 26 Мовлатхан Бекова. г. Владикавказ.Конец 1970-х – начало 1980-х годов. Семейный фотоархив Бековых.

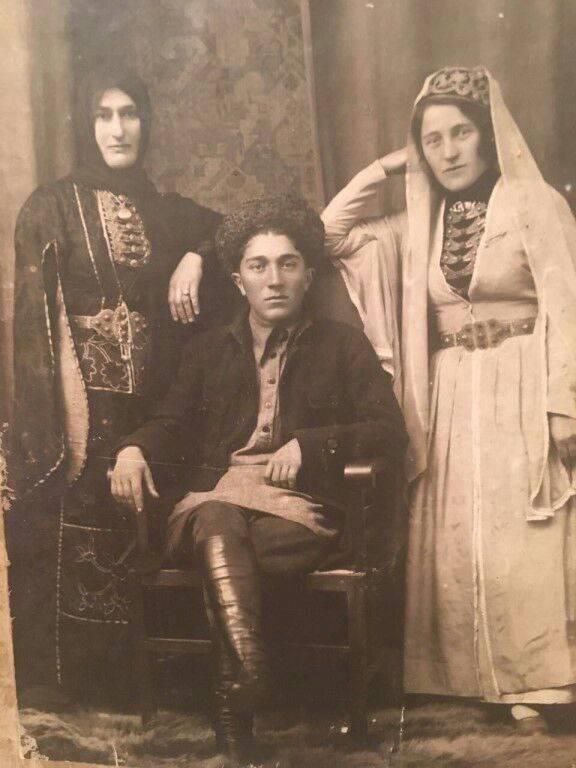

рис. 25. Макка Ведзижева (слева) с племянниками.г. Владикавказ.Начало 1930-х годов. Семейный фотоархив Бековых.

рис. 27. Аби Бекова. г. Владикавказ.Конец 1970-х – начало 1980-х годов. Семейный фотоархив Бековых.

рис 28. Мовлатхан Бекова в свадебном наряде с использованием элементов костюма Луди Горчхановой. г. Владикавказ. 1974 г. Семейный фотоархив Бековых.

рис. 29. Свадебный наряд правнучки Луди Индиры с использованием старинного серебряного комплекта.2010 г.Фотоархив Амины Нальгиевой.

рис. 30 Правнучка Луди Аминав праздничном чокхи начала XX века. 2012 г. Фотоархив Амины Нальгиевой.

В 1974 г. Мовлатхан добавила серебряные нагрудники, пояс, а также шапочку Луди в свой свадебный образ уже вне контекста наряда бабушки (рис. 6). В конце 1970-х — начале 1980-х гг. мы снова отмечаем кратковременное возобновление использования костюма по прямому назначению: Мовлатхан вместе с матерью Мадиной и сестрой Аби поехали во Владикавказ, чтобы сделать фотографию в наряде Луди (рис. 7): Там очень большие суммы за этот костюм давали. Но мама сказала: «Ни за какие деньги! Мы его в Казахстан отвезли и привезли. Это история нашей семьи» (ПМА 2023: М. С. Бекова). В 1983 г. вторая внучка Луди, Жарайдат, также надела со своим свадебным чокхи шапочку и серебряный комплект своей бабушки. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. внучки Луди Шариат и Ашат возобновили кратковременное использование костюма, сфотографировавшись в нем в грозненской фотостудии. «С 2000-х годов нагрудники и пояс регулярно передаются от невесты к невесте среди родственников» (ПМА 2022: А. А. Нальгиева). В 2010 г. уже новое поколение — правнучки Луди — подключились к взаимодействию с семейной реликвией. Костюм находился в стадии хранения у Мадины Ведзижевой (Бековой) в ингушском селении Нижние Ачалуки, при этом его составные части — нагрудники и пояс — использовались внучкой Мадины Индирой в ее свадебном наряде. В 2012 г. правнучка Луди Амина возобновила кратковременное использование костюма и сфотографировалась в нем (рис. 4, см. вклейку). В 2020 г. Мадина Ведзижева умерла, и ее старшая дочь Мовлатхан стала хранительницей наряда и семейной коллекции вещей Луди Горчхановой. В 2021 г. правнучка Луди Индира представила наряд на университетской конференции, то есть он вновь вошел в публичное пространство, однако в значении «подобно музейному экспонату»: во-первых, костюм был надет на манекен, то есть не было соприкосновения с телом человека; во-вторых, взаимодействие с костюмом осуществлялось однонаправленно по принципу «от аудитории к наряду». Затем костюм Луди снова перешел в стадию хранения. В 2023 г. праправнучка Луди, внучка Мовлатхан, тоже изъявила желание сфотографироваться в старинном наряде. «Я думаю, что дальше наряд будет передаваться по Бековской линии» (ПМА 2022: А. А. Нальгиева). Мы видим, что стадии хранения реликвии могут быть непостоянными и прерываться краткосрочными возобновлениями ее использования по прямому назначению. В случае с семейной историей Горчхановых-Ведзижевых-Бековых это продемонстрировано наглядно — через традицию фотографироваться в праздничном наряде Луди. В стремление запечатлеть себя в национальном образе вкладывалось намного больше, нежели просто желание оставить снимок на память, — так демонстрировалась причастность к ингушскому историко-культурному наследию. Из традиции фотографироваться в традиционном костюме, реализующейся на уровне народа, возникла локальная семейная традиция, маркером которой стал сохранившийся праздничный наряд Луди Горчхановой. Можно отметить, что все предметы семейной коллекции являются сегодня для Бековых знаком преемственности и единства большой семьи (Горчхановы-Ведзижевы-Бековы). Таким образом, некоторые предметы из нее начинают передаваться по наследству в родственных семьях. Например, один из парных подчасников — настенных кармашков хранится у Мовлатхан, другой в память о своих корнях забрала ее племянница, которая живет на Урале. Еще один пример — большой плетеный платок бледно-розового цвета (инг. кортали), приобретенный Луди в пору ее девичества во Владикавказе. Вместе со всеми вещами его удалось сохранить Макке Ведзижевой, которая после смерти Луди передала его своей племяннице. В свою очередь, Мадина Ведзижева изменила его цвет — перекрасила в черный, сделав его траурным, и носила, свернув вдвое. От нее платок перешел к старшим дочерям Мовлатхан и Жарайдат, которые разрезали его по диагонали, чтобы у каждой осталось по полноценному треугольному платку. Таким образом, вещь Луди, претерпев изменения, теперь хранится в двух семьях.

И. А. Разумова пишет, что фотографии — «одно из лучших средств коммуникации. Младшее поколение, свойственники, друзья дома приобщаются с их помощью к семейной истории» (Разумова 2001: 180). Интересно, что о сохранившемся праздничном девичьем наряде начала XX в. и семейной коллекции Бековых удалось узнать именно благодаря опубликованной фотографии Мовлатхан Бековой в национальном костюме Луди в статье «Лорса Лида» на страницах культурно-просветительской газеты «Гармония» за 1998 г. (ежемесячного приложения к газетам «Сердало» и «Грозненский рабочий») (Бекова, Ялхароева 1998; Местоева 2016). Затем в фильме «Современная Сув» (2011 г., реж. А. Куриева) об ингушском дизайнере Зине Инаркиевой появилась фотография младшей сестры Мовлатхан, Альбики, в наряде своей бабушки. Таким образом удалось познакомиться с живущими ныне потомкам Луди Горчхановой и увидеть оригиналы этих и других фотографий в чокхи Луди, которые подтверждали наличие семейной традиции. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Истории жизни известных в народе ингушских девушек начала XX в. не исследованы ни на региональном, ни на общероссийском уровне. К сожалению, стремительно уходят из жизни информанты — те, кто мог знать и рассказать об этом. Имеющиеся сведения отрывочны, сюжеты о жизни легендарных девушек зачастую вырваны из контекста их биографий, которые также практически невозможно восстановить. И если в семьях сохранились предметы, принадлежавшие молодым ингушкам начала прошлого столетия, то именно они запускают в потомках активный процесс воспоминаний об их прапрабабушках. Сохранившиеся вещи девичьего гардероба Луди Лорсовны Горчхановой и предметы рукоделия начала XX в. позволяют дополнить сведения о повседневности незамужних девушек, модных тенденциях в женской одежде рубежа веков, воспринятых молодыми ингушками, золотном шитье и жизни рукодельниц. Фотографии потомков Луди Горчхановой в ее наряде подкрепляют эту информацию как визуальный источник. Анализ процессов использования-хранения праздничного костюма Луди показывает, как спустя шестьдесят лет после создания наряда в начале XX в. он был еще раз публично презентован внучкой Луди в 1970 г. на свадьбе родственников, а еще через полвека (в 2021 г.) костюм снова был представлен в общественном пространстве правнучкой Луди, но уже подобно музейному экспонату, в академической среде. Кроме того, мы можем проследить, как меняется набор заимствованных из наряда Луди элементов при составлении новых свадебных образов ее потомками. Если для периода 1970-х и вплоть до конца 1990-х гг. все три составляющие — серебряные нагрудники, пояс и вышитая шапочка — включались в наряд невесты, то для поколения правнучек Луди (середина 2010-х гг. и позже) актуален лишь серебряный комплект. В таком случае если свадебный наряд создается с учетом новой моды (фасон, выбор тканей, декор и т. д.), то связь с семейной историей происходит именно посредством старинных нагрудников и пояса. Исследование позволяет дополнить изучение процессов, происходящих в современной свадебной ингушской моде. Так, мы видим, как с начала 2000-х гг. традиция надевать старинную шапочку постепенно сходит на нет по разным причинам (изделие не сохранилось в семье; шапочка находилась в неудовлетворительном состоянии; шапочка «с историей» воспринималась невестой как символ устаревшего, неактуального) и ей на смену приходит шапочка-«новодел», которая выполнена из более простых материалов, с упрощенным декором и имеет лишь значение детали свадебного костюма, но не передает связь поколений. Сегодня мы не увидим практику надевания ингушской невестой старинной шапочки, однако при индивидуальном пошиве наряда предпринимаются попытки сделать стилизованный головной убор «под старину». Праздничный традиционный наряд Луди Горчхановой и в целом предметы семейной коллекции Бековых — важные и уникальные образцы для изучения истории ингушского костюма и женских ремесел на современном этапе, когда в силу исторических обстоятельств, выпавших на долю ингушского народа в XX в., оказались утрачены качественные образцы традиционных изделий.

рис. 6. Полоска с коротким чёрным ворсом на подоле платья, чтобы защитить юбку от грязи при ходьбе и танце. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 4. Демонстрация кроя традиционного платья закрытого типа (лиф). Платье изготовлено Луди Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 5. Металлический крючок на талии со стороны спины помогал надежно фиксировать серебряный пояс на талии девушки. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 3. Двойной рукав чокхи: внутренний до запястья и внешний – рукав-падуга с подкладкой ярко-малинового цвета, передающей «назначение» праздничного наряда. Платье изготовлено Луди Горчхановой. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 12. Серебряные нагрудники (серебро, позолота, гранат, изумруды). Начало XX века. Принадлежали Луди Лорсовне Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 13

рис. 14. Серебряный женский пояс (серебро, позолота, гранат, изумруды). Начало XX века. Принадлежали Луди Лорсовне Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 15.

рис. 20. Перчатка (левая) из кожи с отложным манжетом и вышивкой в стиле ар-деко. Начало XX века. Принадлежала Луди Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 24. Конверт-чехол, изготовленный Луди Горчхановой. В нём семейная коллекция была вывезена в Казахстан в 1944 году и в нём же хранится по сей день. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 23.

рис. 16. Накидка на голову, декорированная бронзовой краской и пайетками. Изготовлена Луди Лорсовной Горчхановой. Начало XX века. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 22 Подушки-думочки из вельвета с золотной вышивкой. Начало XX века. Изготовлены Луди Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 18. Один из парных подчасников с золотной вышивкой (вид спереди и сзади). Изготовлен Луди Лорсовной Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

рис. 19.

рис. 17. Костяной крючок для плетения тесьмы.Начало XX века. Принадлежал Луди Горчхановой. Семейная коллекция Бековых. Фото Алёны Халухаевой, г. Назрань, 2022 год.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ПМА 2021 — полевые материалы автора; Республика Ингушетия, г. Назрань; 2021 г.; информант З. М. Долакова, 1959 г. р.

ПМА 2022 — полевые материалы автора; Республика Ингушетия, г. Карабулак; 2022 г.; информант А. А. Нальгиева, 1984 г. р.

ПМА 2023 — полевые материалы автора; Республика Ингушетия, с. Верхние Ачалуки, с. Плиево; 2023 г.; информанты М. С. Бекова, 1949 г. р., А. И. Горчханов, 1940 г. р.

Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года: [сборник документов] / отв. ред. М. М. Картоев, Д. Ю. Чахкиев. Магас: Гос. арх. Респ. Ингушетия; Южный издат. дом, 2016. Т. 2. 366 с.

Семейный архив А. Нальгиевой.

Ингуши: выпуск телепрограммы о прокуроре Ингушской автономной области Мажите Хасботовиче Ведзижеве ГТРК «Ингушетия» от 08.07.2003 г.

Агиева Л. Т. Страница в истории ингушского народа: депортации в годы Великой Отечественной войны (к 75-летию депортации ингушского народа) // Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. 2019. № 1. С. 11–26.

Агиева Л. Т. Традиционная одежда — составная часть материальной культуры ингушей // Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. 2017. № 2. С. 112–125. Акиева П. Х., Акиева Х. М. О культурных традициях золотого шитья и плетения на Северном Кавказе // Общество: философия, история, культура. 2019. № 11 (67). С. 111–117.

Аккиева С. И. К вопросу об историческом женском костюме народов Северного Кавказа // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 21. С. 1397–1405.

Албогачиева М. С.-Г., Махмудова З. У. Одежда ингушей: история и современность // Кавказ: перекресток культур / под ред. М. С.-Г. Албогачиевой. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 192–219.

Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры / под ред. А. С. Мыльникова. Л.: Наука. 1989. С. 63–88.

Бекова Х., Точиев З. Слово о прокуроре ингушской областной прокуратуры Мажите Ведзижеве // Сердало. 2003. 17 июня. № 80 (9295). С. 3. Бекова Х., Ялхароева М. Лорса Лида // Гармония. 1998. № 8 (22). С. 3. Гарсаев Л. М. Вайнахская женская одежда (конец XIX — начало XX в.). Грозный: Кн. изд-во, 2005. 256 с.

Дзарахова З. М.-Т. Традиционный свадебный обряд и этикет ингушей. Дис. … канд. ист. наук. Магас, 2001. 184 с.

Дзаурова Т. А.-Х. Ингушский национальный орнамент [книга-альбом]. М.: DELIBRI, 2019. 374 с.

Канукова З. В. Город и традиционная культура жизнеобеспечения горожан Владикавказа (вторая половина XIX — начало XX в.) // Кавказский город: потенциал этнокультурных связей в урбанистической среде / отв. ред. Ю. М. Ботяков. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 6–37.

Кудусова-Долакова Ф. И. Семья и семейный быт ингушей (конец XIX — начало XX в.). Ростов н/Д.: Ковчег, 2005. 240 с.

Местоева З. Сохраняя культуру, сохраняем народ // Сердало. 2016. № 134. С. 3.

Очевидец. Народный праздник в селении Базоркинском // Об Ингушетии и ингушах. Газета «Терские ведомости»: сборник материалов. Выпуск третий / сост. М. С.-Г. Албогачиева-Гадаборшева. СПб.: Ладога, 2005. С. 129–134.

Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М.: Индрик, 2001. 374 с.

Сангаджиева Д. В. О трансформации калмыцкого костюма во второй половине XX века — начале XXI века // Искусство Евразии. 2021. № 4 (23). С. 10–25.

Соколова А. В. Семейные реликвии и еврейская память // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 3–44.

Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. М.: Наука, 1989. 288 с.

Студенецкая Е. Н. Одежда чеченцев и ингушей XIX–XX вв. // Новое и традиционное в культуре и быту народов Чечено-Ингушетии / Чечено-Ингушский институт истории, социологии и филологии при Совете Министров ЧИАССР; отв. ред. З. А. Мадаева. Грозный: [б. и.], 1985. С. 58–76.

Тариева Л. У. Лингвокультуроведческие аспекты изучения отраслевого словаря. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2010. 132 с.

Халухаева А. А. Поясные подвески/подбортник в женском праздничном костюме ингушки в XX — начале XXI в. // Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. 2022. № 2. С. 76–83.

Weiner A. Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving. Berkeley: Univ. of California Press, 1992. 264 р. REFERENCES

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Халухаева А. А. Праздничный костюм Луди Горчхановой: связь поколений через семейную реликвию. Кунсткамера. 2025. 1 (27): 116–130. DOI: 10.31250/2618-8619-2025-1(27)-116-130

Алена Александровна Халухаева Кабардино-Балкарский научный центр РАН Нальчик, Российская Федерация ORCID: 0009-0000-5099-630X E-mail: alzakharova06@yandex.ru