Танзила Дзаурова

Во все времена, традиционный костюм являлся отражением культурной, социальной жизни народа, его мировоззрения.

Плотно заселенный разными народами Северный Кавказ имел общие черты материальной и духовной культуры: занятия, быт, оружие, музыкальные инструменты, песни, эпосы – многое было схоже. Таким образом, формировалась северокавказская культурная общность.

Это объясняется не только культурным обменом, но и общей, характерной для этого региона, сырьевой базой и схожим ландшафтом, но были и отличительные черты у каждого из народов, которые зависели от образа жизни, верований, географических особенностей, природного материала, торговых путей и много другого.

Известный современникам образ кавказца появился в XVIII-XIX вв.

Об образе ингушских женщин с начала XIX века мы можем судить благодаря многочисленным свидетельствам путешественников, а потом и фотографиям, на которых статные ингушские женщины в красивых платьях, украшенных нагрудниками и серебряными поясами, в традиционных ингушских шапочках «ега кий», в форме усеченного конуса с плоским дном, смотрят на нас со столетних фотографий.

Ингушская женщина в традиционном костюме. к. ХIХ в.

Ингушская девушка в традиционном свадебном наряде . Нач. ХХ в.

Ингушская девушка в традиционном свадебном наряде. нач. ХХ в.

В более ранний период об одежде северокавказских горцев известно мало, так как тогда этнографы на Кавказе были редкими гостями и не всюду им удавалось побывать. Однако, надежда полностью восстановить образ горянки и горца XV-ХVIII вв., у ингушей, к счастью есть, благодаря обряду захоронения, который бытовал в горной Ингушетии вплоть до середины ХIХ в.

Покойника хоронили со всеми почестями, в парадной, иногда очень дорогой одежде, в склепах, сопровождая его всевозможными предметами, которые могут ему «пригодиться» в жизни в «потустороннем мире». Хорошая вентиляция в склепах и сухой горный климат, способствовал сохранению одежды.

В течении ХХ века в горной Ингушетии было несколько очень крупных археологических экспедиций профессора Л.П. Семенова, археолога, ведущего кавказоведа Е.И. Крупнова, археолога В.Б. Виноградова, археолога, профессора Д.Ю. Чахкиева, археолога, профессора М.Б. Мужухоева и др. В их работах освещаются предметы быта и одежды, обнаруженные в захоронениях горной части республики.

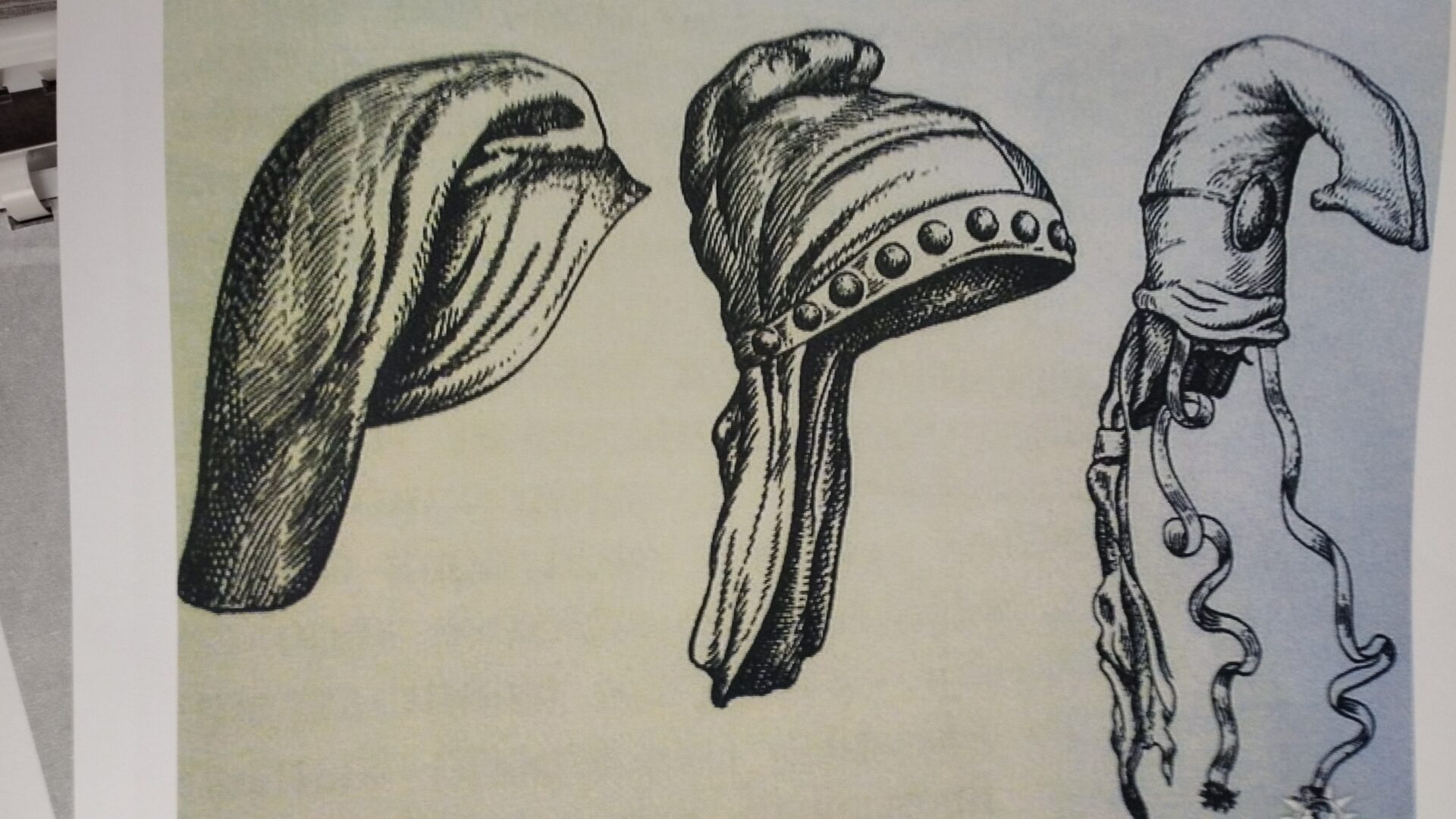

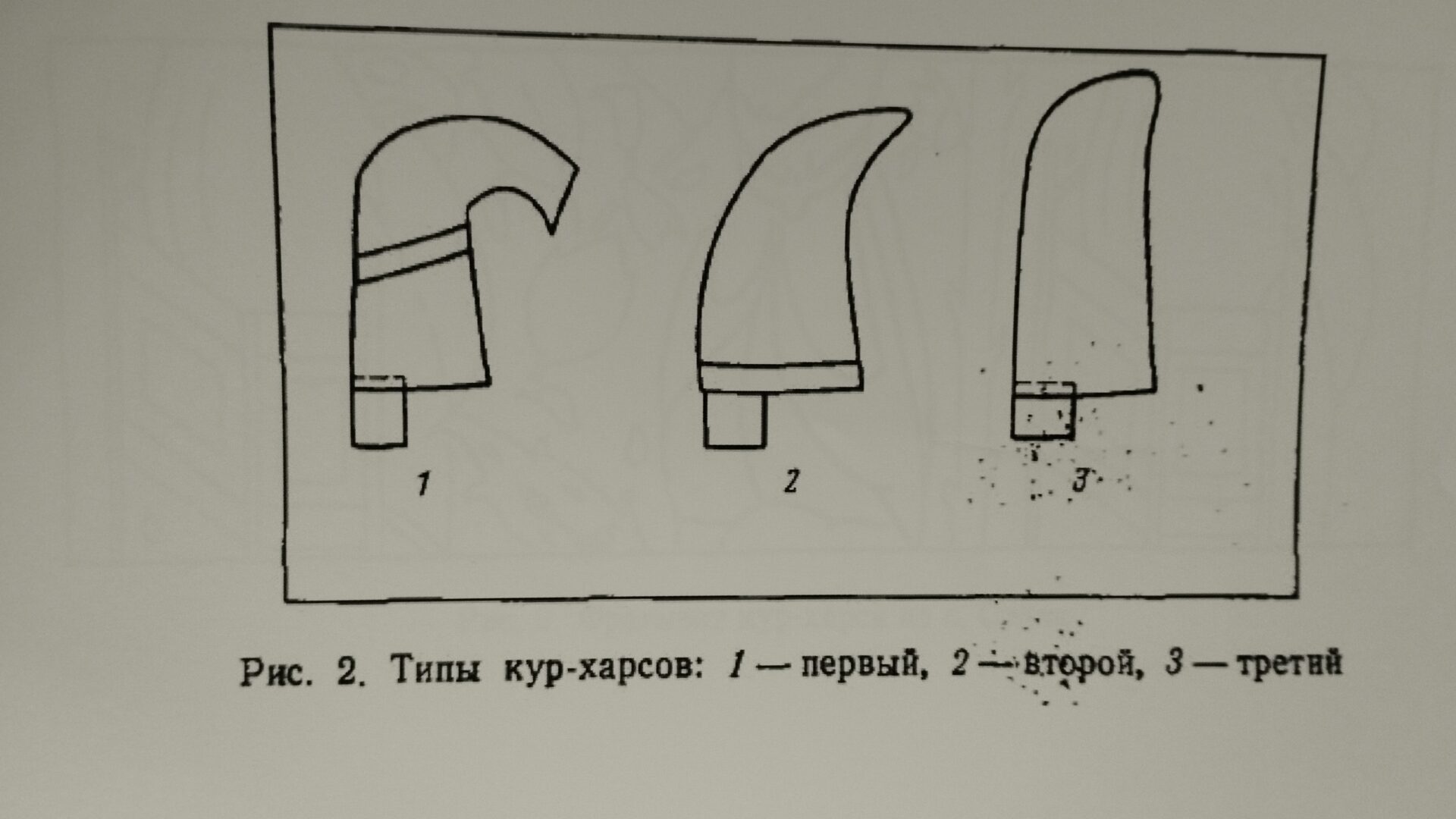

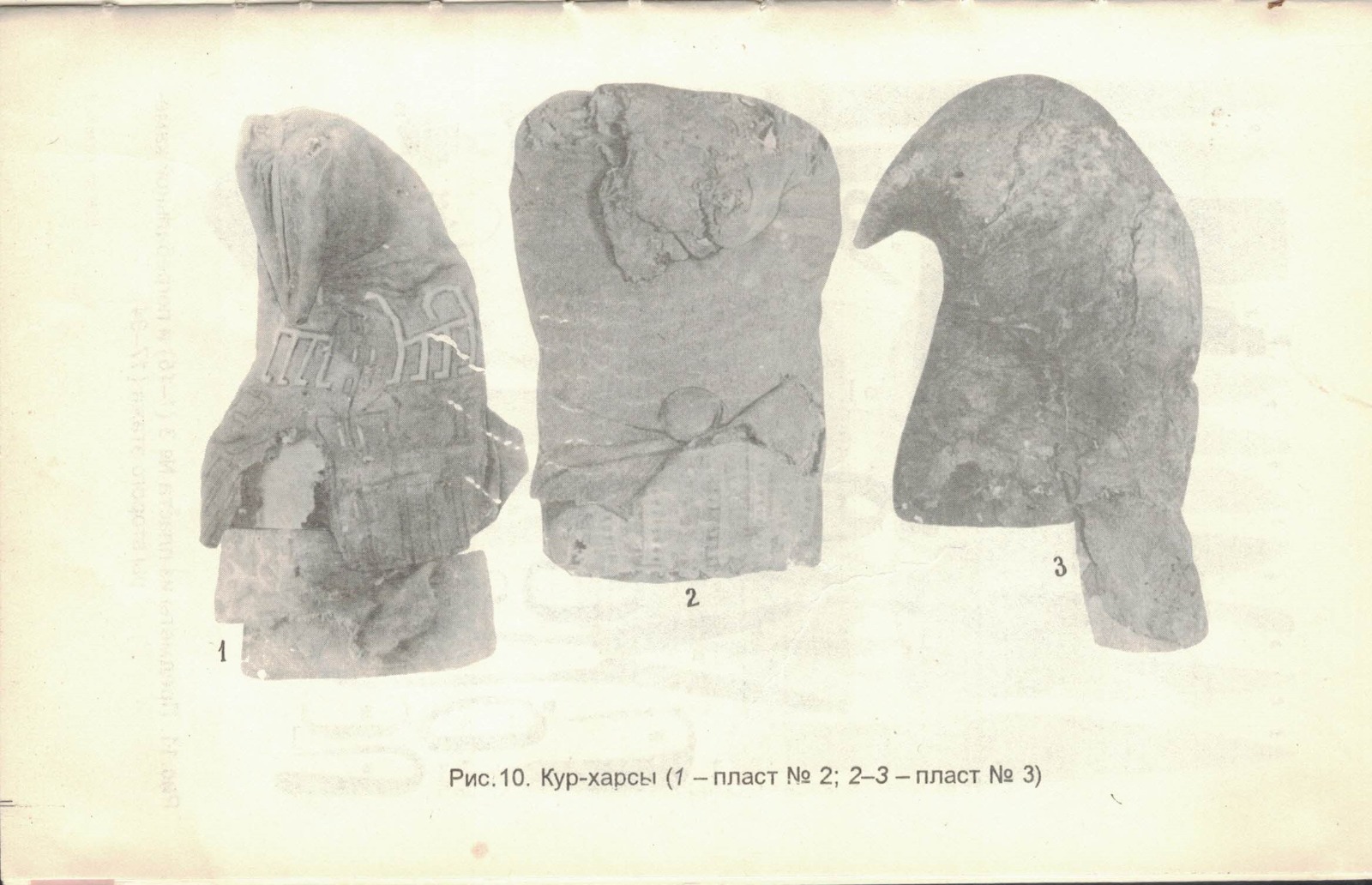

Так, в течении ХХ века всего было обнаружено более 80 образцов средневекового головного убора ингушских женщин – курхарсов. Все они разной формы и из разных тканей, но чаще всего выполнены из дорогих привозных тканей красных оттенков, а также же из местных тканей со вставками из дорогих шелковых тканей или теснённой кожи.

Склеп в горной Ингушетии

Из археологических раскопок в горной Ингушетии

Виды курхарсов из склепов Ингушетии

Зарисовки академика Ю. Клапрота

Курхарсы из средневековых склепов горной Ингушетии

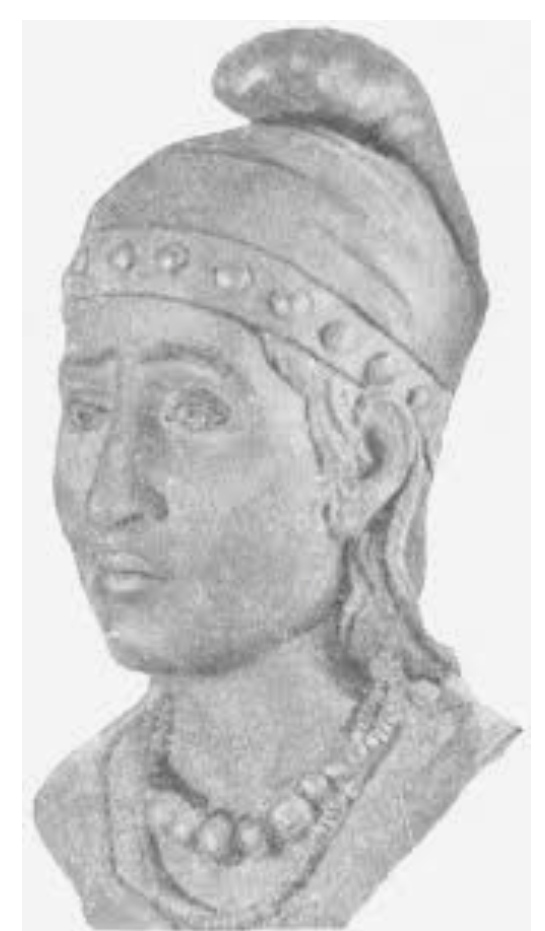

Реконструкция ингушки по Герасимову из издания Е.И, Крупнова «Средневековая Ингушетия». V в. до н.э.

Височные кольца из археологических раскопок горной Ингушетии

Височные кольца из средневековых склепов Ингушетии

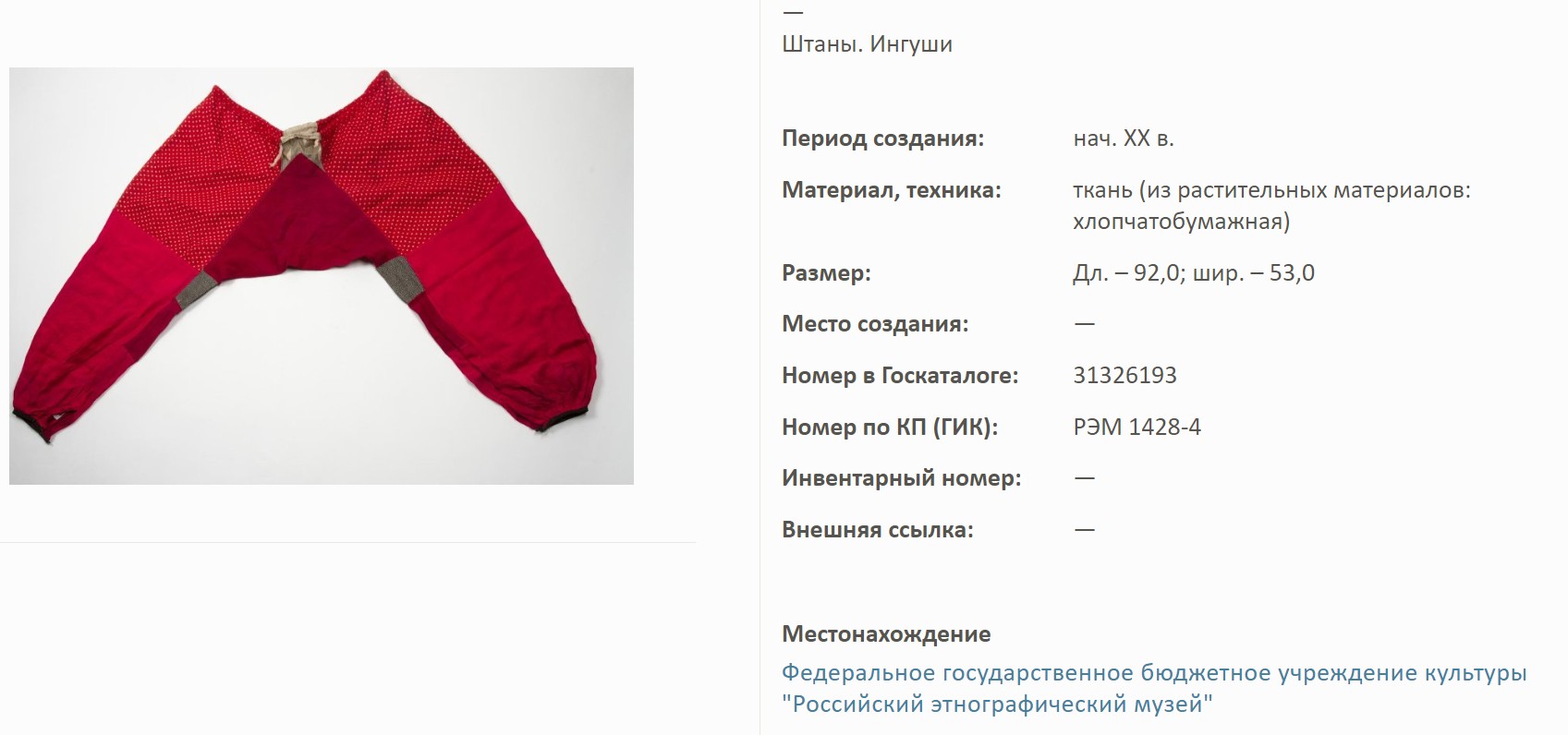

Обнаруженные платья также свидетельствуют о том, что на ткани предки ингушей средств не жалели. Так, судя по материалам могильников с. Эгикал (Джейрахский район), женщины носили длинные платья — рубахи с длинными рукавами с неглубоким разрезом на груди из белого холста, а поверх – платья из шелковой материи, окрашенные в красный, синий, зеленый и оранжевые цвета. Талию опоясывал кушак из шелка, к которому привязывались ножницы и сумочки из шелковой ткани (например, сумочка из шелковой иранской ткани XIV- XV вв.) с шелковыми цветными нитками, гребешками, наперстками, иголками. (Ингуши. РАН. Серия «Народы и культуры». Отв. ред. В.А.Тишков. М., Наука, 2013, с. 212). Штаны были сшиты из холста или тонкой шерстяной материи. Обувь – чувяки и сапожки из цветного сафьяна на мягкой подошве. (Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 94). Академик Ю.

Клапрот пишет, что платья ингушских женщин в области плеч и груди на ширину почти в пять пальцев расшиты различным цветным шелком, шерстяной тканью или нитками. Под платье надевают длинные штаны, по цвету которых определяется статус женщины: замужние женщины носят красного цвета, вдовы и стары женщины голубого, а девушки – белого. Все они у лодыжек великолепно расшиты. (Клапрот Ю. Путешествие на Кавказ и Грузию, предпринятое в 1807 – 1808 годах// Архивный вестник. Назрань. 2005. Вып. 2.)

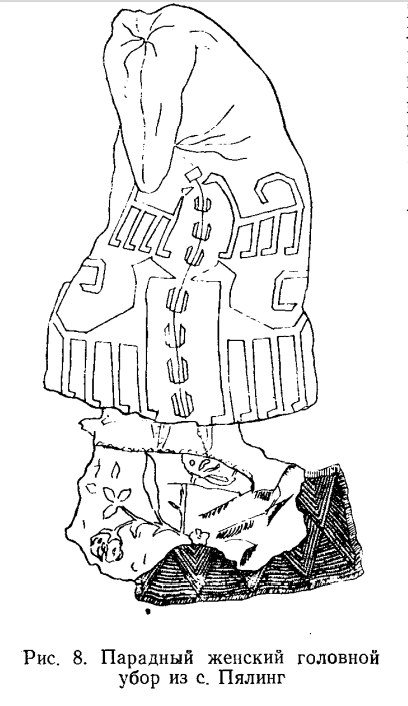

В склепах высокогорного селения Ингушетии Цори несколько лет назад обнаружены валяные чулки, конусовидные шапки лежат вместе с курхарсами; головные уборы покрыты атласом, полушелком, декорированы гобеленом, тисненной кожей, вышивкой по шнуру и замысловатыми серебряными украшениями.

Первые письменные упоминания о курхарсах на ингушских женщинах встречаются в донесениях русских послов в 1638 году. Послы московского царя князь Федор Волконский и дьяк Артемий Хватов, направлявшиеся в Грузию, описали свой путь через Кистинское ущелье, куда они вынуждены были свернуть из-за начавшихся между грузинскими князьями междоусобиц: «Сии кабаки расположены по обе стороны сего ручья; домы в них каменные, выстроены в горах; мужчины одеты по-черкесски, а женщины носят на головах рога в пол-аршина». (Полиевктов М. Материалы по истории грузино- русских взаимоотношений (1615-1640 гг.). Тбилиси, 1937)

Еще одно очень интересное сведение, в отношении этого головного убора приводит академик Ю. Клапорт. Отметив, что такой головной убор отличает «кистинских женщин» от татарских, кумыкских и черкесских, он называет его словом «Tchougoul», т.е. «ч1угул» — хохол, гребешок в переводе на ингушский язык. Это очень интересное замечание, так как встречается только у него, и судя по всему, соответствует некоторым видам курхарсов, которые, действительно, напоминали гребень (Клапрот Ю. Путешествие на Кавказ и Грузию, предпринятое в 1807 – 1808 годах// Архивный вестник. Назрань. 2005. Вып. 2.)

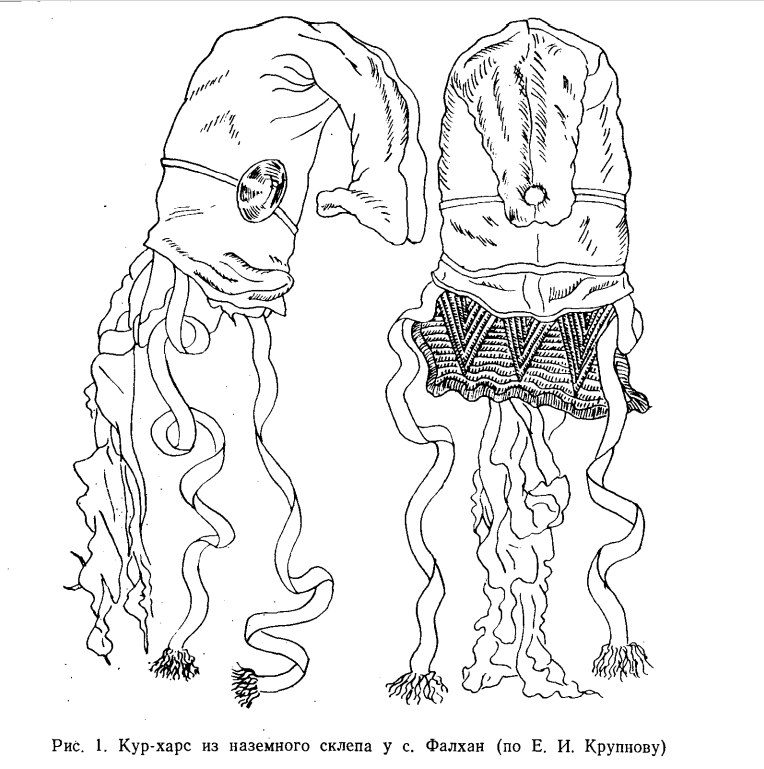

В наземных склепах, впервые этот головной убор обнаружил кавказовед, профессор Л.П. Семенов.

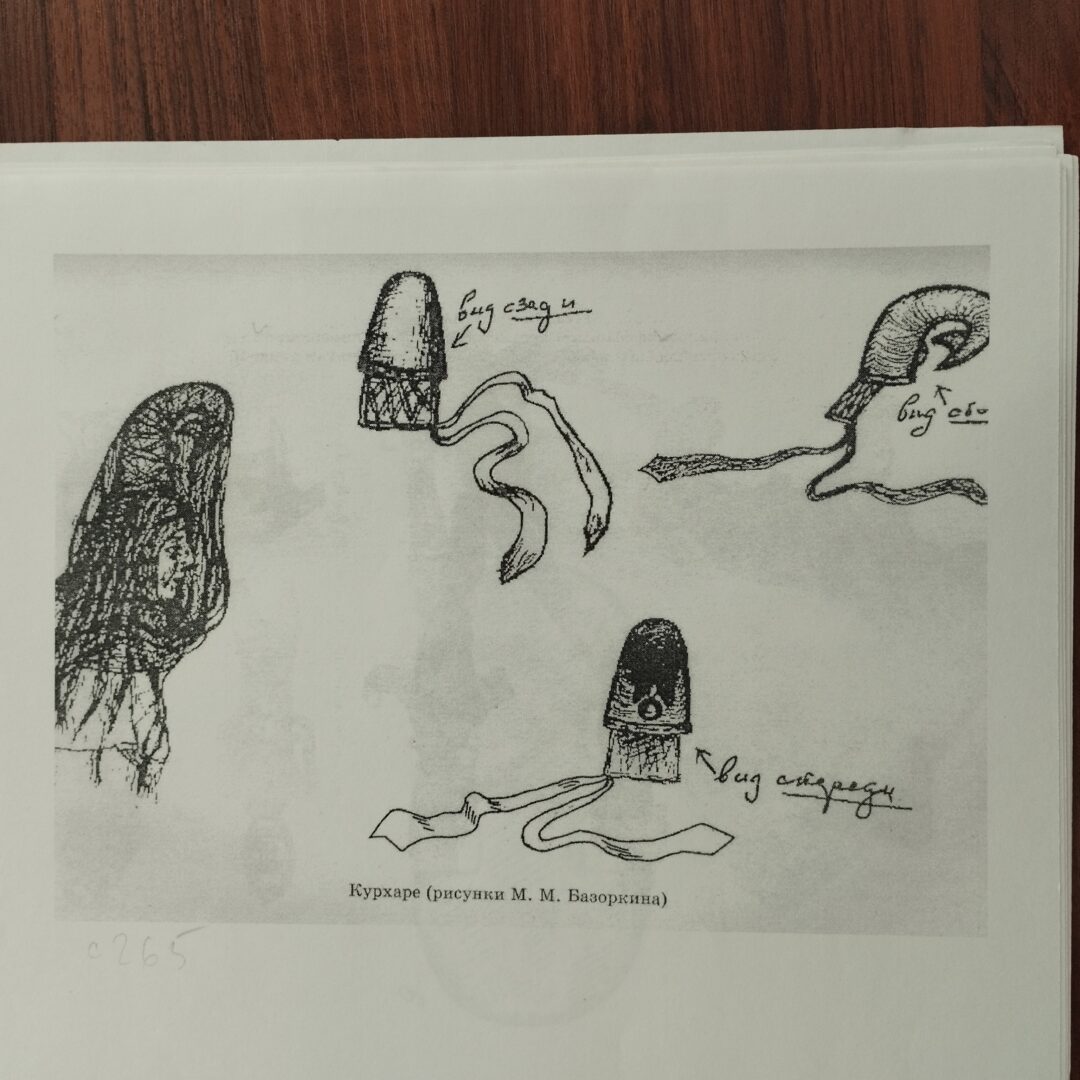

В своих статях он пишет: «Своеобразны и изящны женские головные роговидные уборы, обтянутые красной тканью, со свешивающейся сзади короткой тыльной частью какого-либо другого цвета (синего, золотистого и др.); убор этот украшен выпуклой круглой серебряной бляхой, кружевом и лентами». «При обследовании нетронутого женского погребения в колодообразном гробу (в надземном склепе с. Горак) в 1929 г. нами было отмечено, что подобный убор был положен под голову погребенной».(Археологические и этнографические разыскания в Ингушии в 1928 и 1929 гг// ИИНИИК. Орджоникидзе, 1930. Вып 2/3; Археологические и этнографические разыскания в Ингушии в 1930 и 1932 гг// ИИНИИК. Орджоникидзе; Грозный, 1934-1935. Т. IV, Вып.2)

Профессор Л.П. Семенов в своей работе «Фригийские мотивы в древней ингушской культуре» рассматривает параллели между ингушским курхарсом и древним известным фригийским колпаком (Семенов Л.П. Фригийские мотивы в древней ингушской культуре//Изв. ЧИНИИИЯЛ. Грозный, 1959. Т.1. Вып. 1).

Курхарс из коллекции Е.Н. Студенецкой. РЭМ

Фрагмент декора курхарса

Височные кольца из археологических раскопок в с. Бишт горной Ингушетии

Сотрудник Российского этнографического музея Е.Н. Студенецкая, в ходе своей этнографической экспедиции на Кавказ, собирая экспонаты для музея в конце 30-х гг. ХХ века, увезла такой курхарс из высокогорного селения Таргим (Джейрахский район). В данное время он хранится в запасниках музея и представлен на сайте ГОСКАТАЛОГ.РФ. (№ 32209950; РЭМ 6191-11).

Особенность этого экспоната в том, что он хранился в семье как реликвия, то есть, в отличие от других, обнаруженных в горной Ингушетии курхарсов, не сопровождал усопшего.

В ходе археологических исследований, в ущельях горной части республики, в 1970-1980 гг. была собрана уникальная коллекция курхарсов (около 40 образцов), которые изучались Д.Ю. Чахкиевым, В.Б. Виноградовым, Б. Б.-А. Абдулвахабовой.

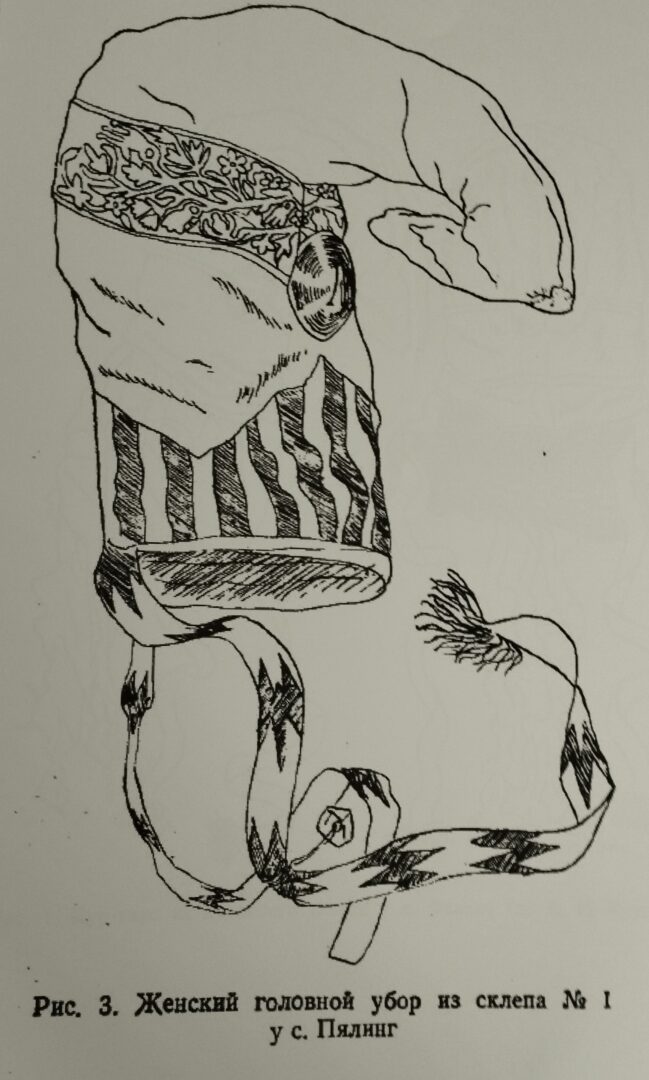

Обнаруженные археологами в ходе раскопок в селениях Фалхан и Пялинг, женские головные уборы — курхарсы -разнообразны по форме и стилю исполнения. Они украшены позументами, лентами, самобытной вышивкой и выполнены в основном из красной крашенины, шелка, полушелка, атласа, парчи.

За основу, как правило, брался войлок или кожа. Академик Ю. Клапорт в своем описании указывает также на основу из бересты. Для украшения в вышивке использовался чаще всего растительный орнамент, реже – геометрический.

Курхасы были с лопастями и без лопастей, с ленточками для закрепления их на шее и на голове, и без них (ленты были украшены золотым шитьем). Ткани для их изготовления использовались разные (как местные, так и привозные), и в некоторых случаях курхарсы выполнены из нескольких слоев ткани поверх войлочной основы. (Чахкиев Д.Ю. Башнеобразный склеп в селении Пялинг// Новое в археологии и этнографии Ингушетии. Нальчик, 1998. С. 52-64)

Д.Ю. Чахкиев пишет, что богатое убранство этих головных уборов и техника их изготовления, указывает на важность отводимой им роли и подчеркивает высокий социально — имущественный статус в обществе их владельцев. По данным старожилов, которые приводит в своей статье Д.Ю. Чахкиев, один курхарс оценивался в два (по другим данным, от 5) быка.

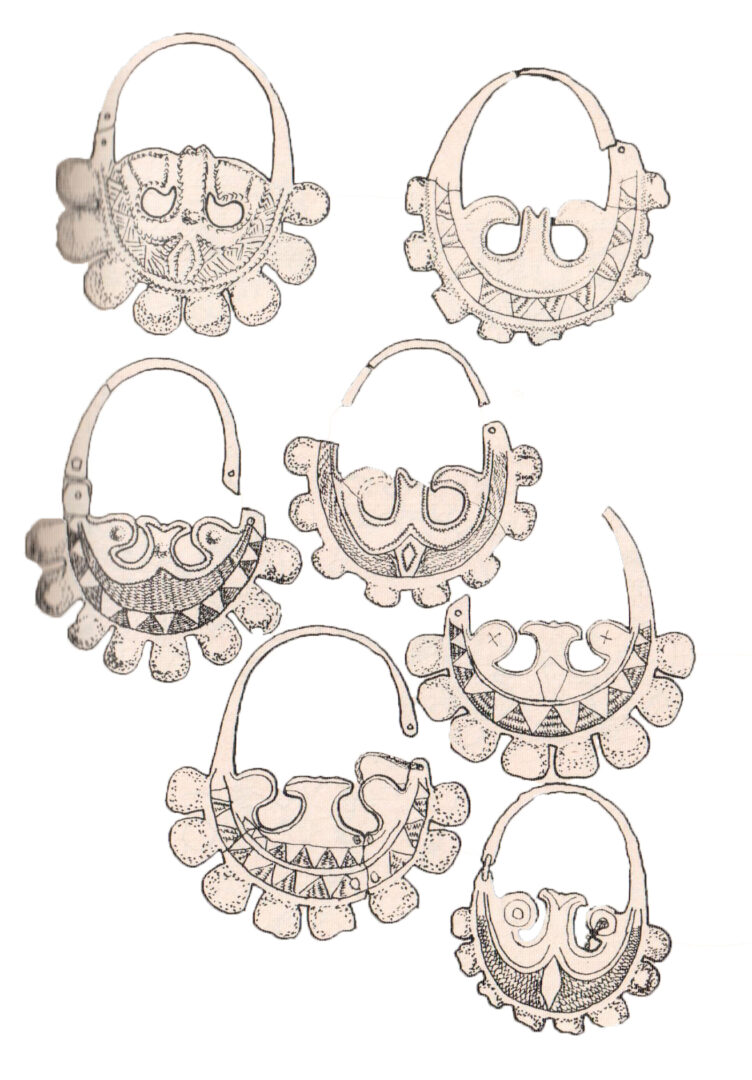

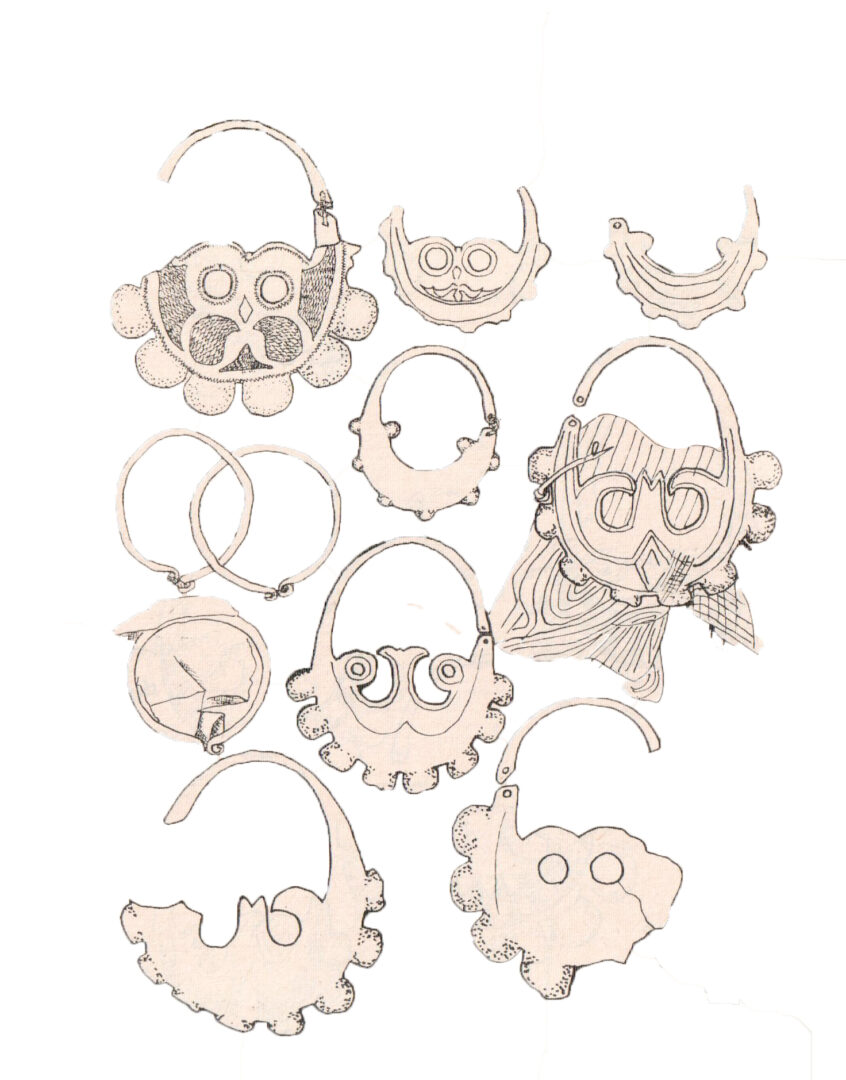

Так же отличительной чертой ингушских модниц в средневековый период являлись височные кольца (6-, 7- и 8-ми лопастные). До сих пор археологи их находят в захоронениях рядом с женскими скелетами или пришитыми к курхарсам в большом количестве.

Профессор Л.П. Семенов пишет, что височные кольца, найденные им и другими исследователями в погребениях горной Ингушетии, в основном пришивались к платку, покрывающему голову. Изготовлялись они из меди или серебра, имели серповидные формы с шестью, семью и восемью лопастями по наружному краю. Часто височные кольца орнаментированы растительным или геометрическим орнаментом. (Археологические и этнографические разыскания в Ингушии в 1928 и 1929 гг// ИИНИИК. Орджоникидзе, 1930. Вып 2/3;).

А кавказовед Е.И. Крупнов считал, что височные кольца наравне с курхарсами были своеобразным этническим маркером населения горной Ингушетии. Ингушские мастера — ювелиры, по мнению профессора, выработали свой, неповторимый, местный колорит при изготовлении этих украшений. (Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия, 1971. С. 102,133).

Курхарс. с. Цори. Горная Ингушетия. 2022 г

Цепочка из серебра. Декор курхарса. С. Цори

Вышивка металлизированной серебряной нитью на курхарсе.

Кожаные вставки на средневековом курхарсе из с. Цори.

Цори. из археологических находок 2022 г.

Фотография Якуба Гогиева

Декорирование вышивкой по шнуру. Элемент средневекового курхарса.

Фотография Якуба Гогиева

Гобелен в оформлении тыльной части средневекового курхарса. Цори.

Цори. из археологических находок 2022 г.

Фотография Якуба Гогиева

Декоративная вышивка по шнуру в оформлении средневекового курхарса. Цори. из археологических находок 2022 г.

Фотография Якуба Гогиева

Верхняя часть курхарса в виде клюва

Фотография Якуба Гогиева

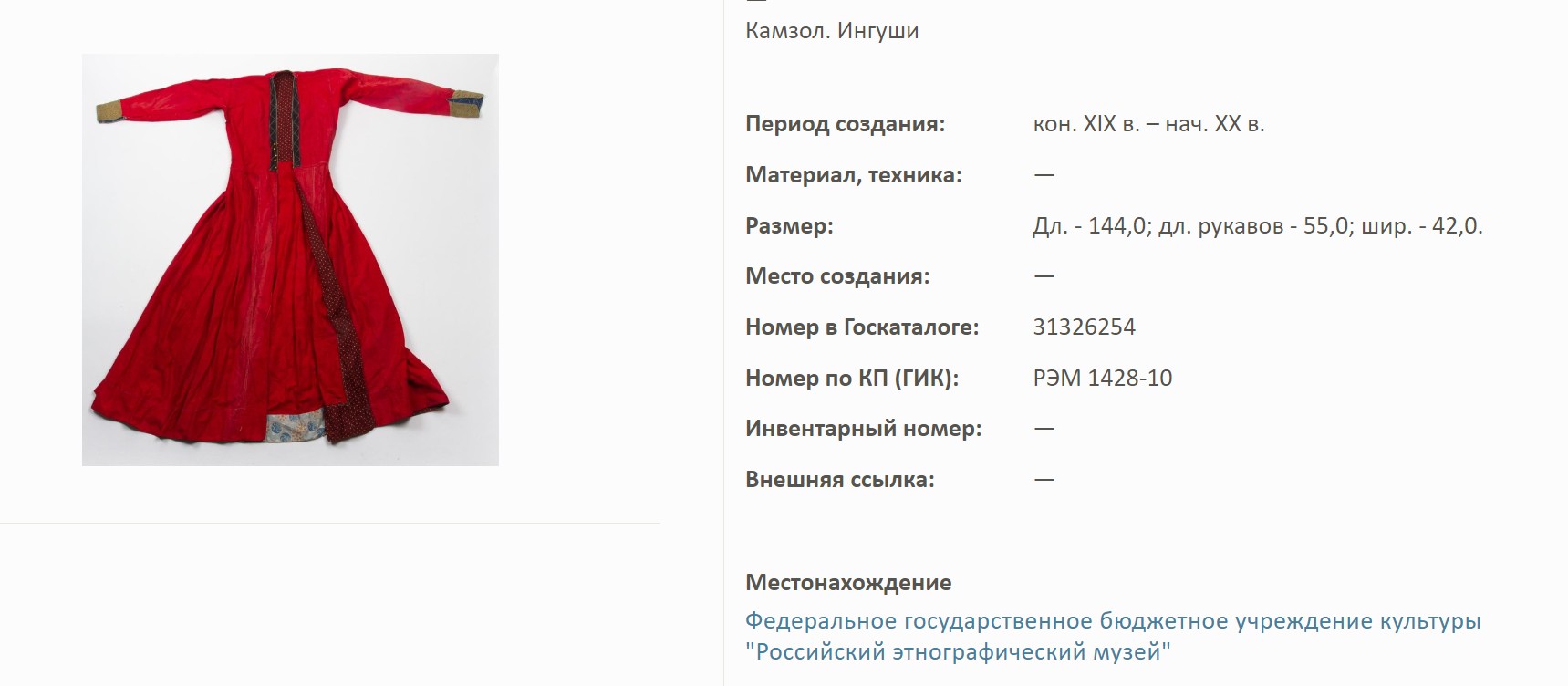

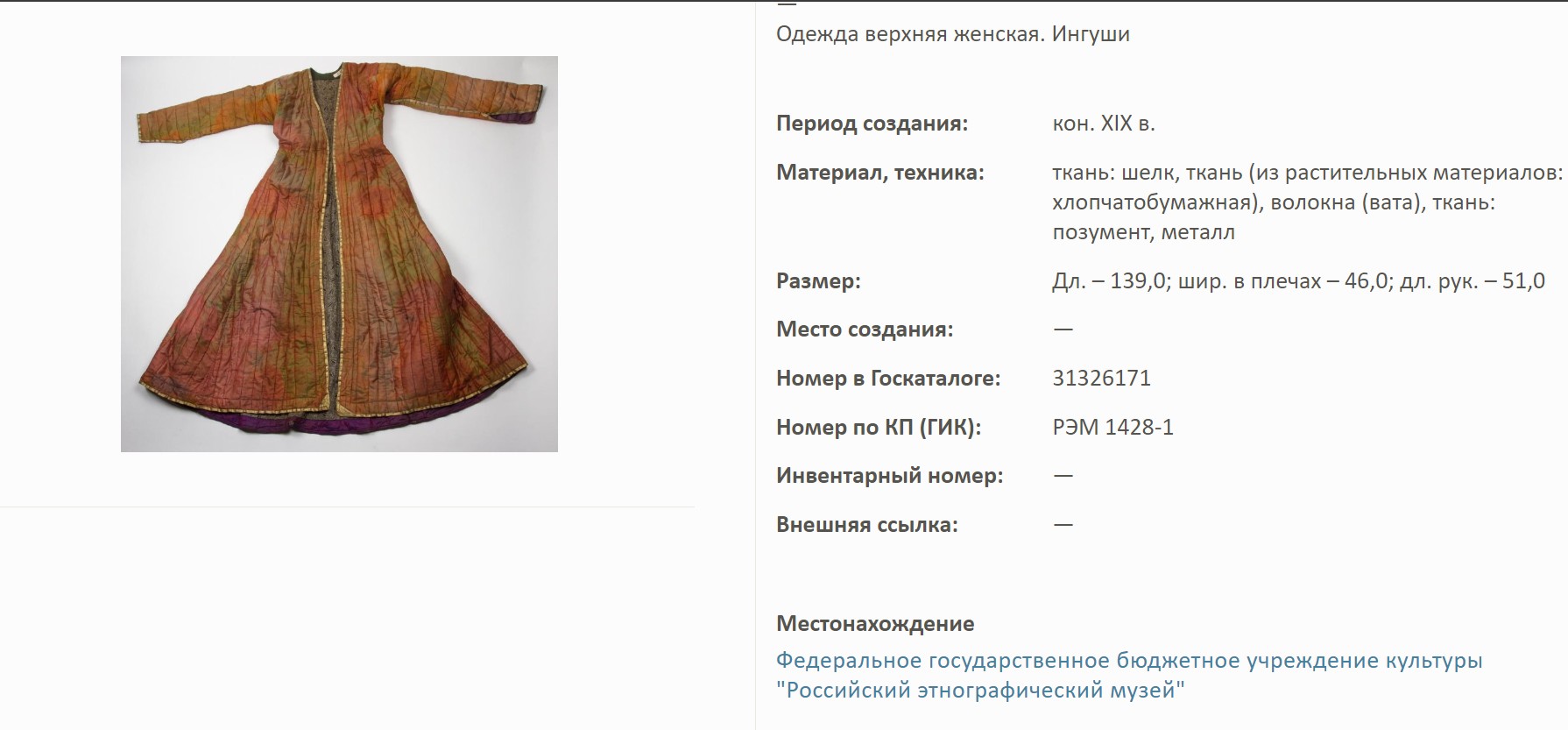

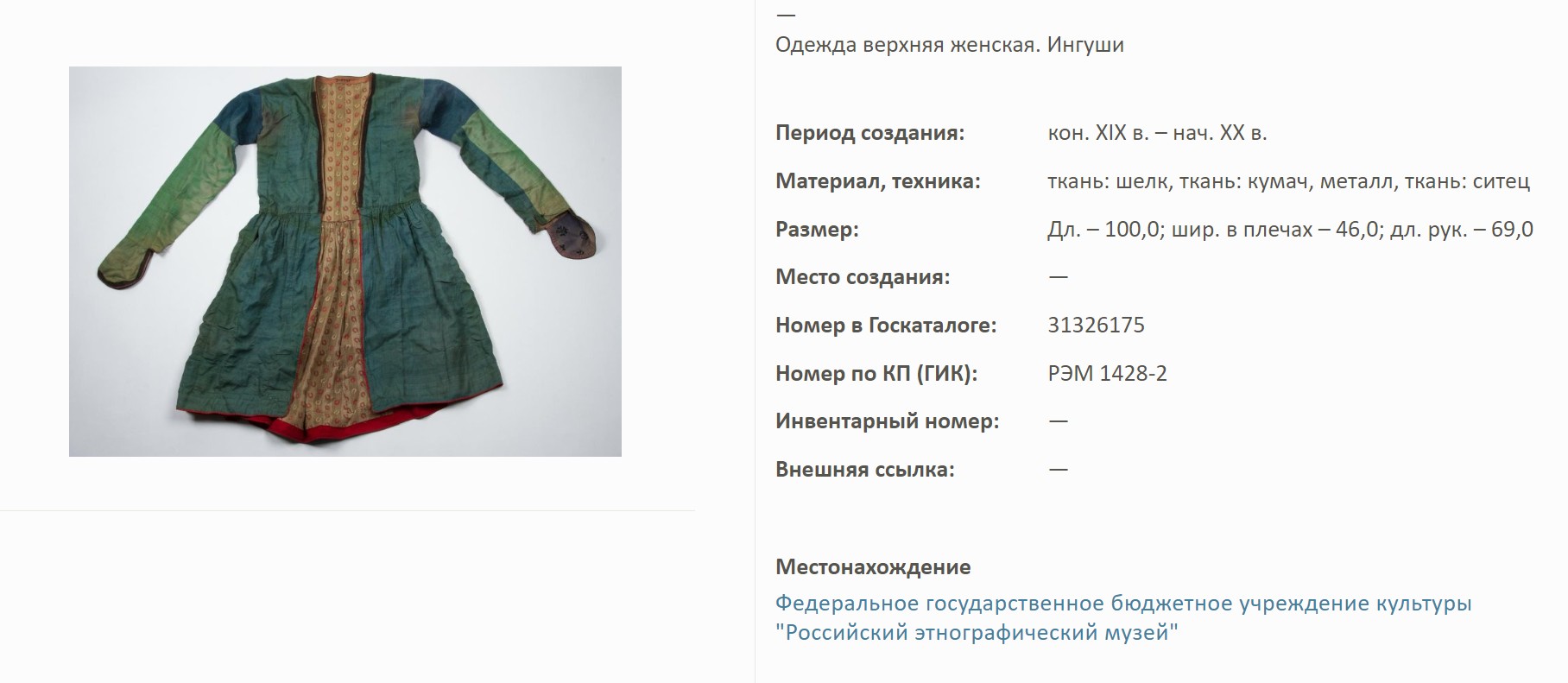

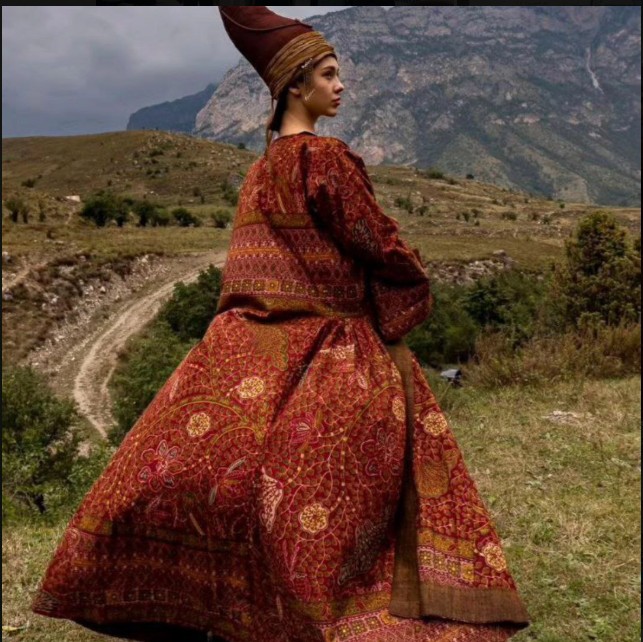

С начала XIX века ингушский женский костюм немного трансформируется, курхарсы заменяются конусовидными шапочками (замужние женщины носят большие платки и шали). Костюм состоит из нескольких элементов: нательная рубаха; платье с воротником- стойкой, украшенным вышивкой, тесьмой, кружевом, с узкими рукавами (платье шилось из сатина, шелка, ситца); поверх этого платья надевали нагрудник и поясные подвески Iаржилгаш (или Iержилгаш), непременно с богатой вышивкой. Также, надевали распашное платье из шелка, парчи, бархата, которое застегивалось на уровне талии (верхняя часть платья имела узкие рукава до локтей, которые свисали длинными лопастями, и завершался образ женским серебряным поясом (Ингуши. РАН. Серия «Народы и культуры». Отв. ред. В.А.Тишков. М., Наука, 2013, с. 212).

Реконструкция ингушского средневекового костюма дизайнерами студии «Фяра» Зинель Бековой и Асей Саутиевой

Фотосет Полины Верещагиной

Дизайнер Зинель Бекова рядом с реконструированным ингушским средневековым костюмом

Еще из археологических находок мы видим предметы, украшенные искусной вышивкой. Археологи пишут, что узоры выполнялись золотным шитьём, с помощью различных технических приемов: волочение нити, прядение нити в виде полоски из драгоценного металла – бить и в виде спирали – канитель, шов выполнялся в прикреп, дополнительно для украшения все дополнялось бусинками и раковинками. (Виноградов В.Б., Абдулвахабова Б.Б.-А., Чахкиев Д.Ю. Солнечный гребень ингушских женщин (О парадном головном уборе кур-харс)//СЭ. 1975. №3. С.109)

Важно отметить, что, трансформируясь незначительно в деталях, этот образ в виде свадебного традиционного наряда просуществовал до настоящего времени.

https://web.telegram.org/a/#-1001652644210

Прочитать еще больше информации о курхарсе можно по ссылке: https://etokavkaz.ru/istoriya/kurkhars-zagadochnaya-shapka-ingushek