Метка археология

В с. Цори горной Ингушетии обрушился средневековый склеп

28 сентября 2022 г. склеп в башенном комплексе Цори горной Ингушетии, в результате изменения русла небольшой речки, частично обрушился. Кости и погребальный инвентарь оказались под открытым небом. 8.10.2022 г. представителями представителями фамилии Цороевых (тейпа Цхьоро), а также при участии членов Ингушского историко-географического общества «Дзурдзуки» были проведены работы по перезахоронению человеческих останков и фото и видео фиксации предметов погребального инвентаря. Таким образом, в руках исследователей оказался во многом уникальный вещевой инвентарь, характеризующий традиционную материальную культуру ингушей XVII-XVIII вв.: деревянная посуда, орнаментированные фрагменты детских гробов, гребни, ножницы, оружие, музыкальные инструменты и предметы одежды.

Читать дальше (~4 минуты)Выставка фотографий горной Ингушетии Е. М. Шиллинга пройдет в Магасе.

Историко-географическое общество «Дзурдзуки» 7 мая 2023 г. представят копии фотографий Е.М. Шиллинга 20-х гг. ХХ в., хранившиеся в архивах г. Москвы.

7 мая, в субботу, в 13:30 откроется выставка фотографий Е.М. Шиллинга, которые хранились в архивах г. Москвы. Советский этнограф Е.М. Шиллинг работал в Ингушетии в 20-е гг. ХХ в. В результате экспедиций на Кавказ он создал фотоальбом, посвященный архитектуре, быту ингушей начала ХХ в. Команда Историко-географического общества «Дзурдзуки» работала в архивах в октябре 2021 г., в фондах которого обнаружила снимки исчезнувших в настоящее время архитектурных сооружений, в том числе и боевых башен с пирамидальной крышей. Среди небольшого количество выкупленных снимков есть уникальные снимки сс. Верхнего, Нижнего и Среднего Оздика, башни в Бялган, склепов и святилищ и др.

Команда «Дзурдзуки» приглашает всех желающих на выставку!

Выставка пройдет по адресу: г. Магас, Пр. И. Зязикова, д – 28 А.

Справка: Евгений Михайлович Шиллинг (1892—1953) — советский этнограф, историк и поэт, внёс большой вклад в изучение народов Кавказа в 1920-е—1940-е годы.

С 1920 года работал в Комитете по изучению языков и этнических культур народностей Кавказа (впоследствии НИИ этнических и национальных культур народов Востока СССР).

Практически ежегодно был участником и руководителем экспедиций в Абхазию, Грузию, Чечено-Ингушетию, Кабарду, но чаще всего в Дагестан. С момента создания Центрального музея народоведения (Музей народов СССР, 1924) был научным сотрудником и организатором нового музея, постоянно пополнял его предметами культуры и быта, привозимых из экспедиций.

Исследования Шиллинга в основном концентрировались вокруг двух тем — религиозные верования и прикладное искусство народов Кавказа. Благодаря ему до наших дней сохранились очень ценные, точные и лаконичные описания системы религиозных воззрений абхазов, ингушей, сванов, адыгов, чеченцев, народов Дагестана. Им оставлены наблюдения. Часть этих работ пока не опубликована. Рукописи хранятся в архивохранилищах Москвы и многих городов Кавказа.

Публикации Е.М. Шиллинга, посвященные ингушам:

- Шиллинг Е. М. Ингуши и чеченцы // Религиозные верования народов СССР. — М.; Л., 1931. — Т. 2. — С. 9-40.

- Культ богини Тушоли у ингушей // Известия Ингушского НИИ краеведения. Орджоникидзе; Грозный, 1934-1935. Т. 4. Вып. 2;

Вторая часть мероприятия будет посвящена Этномузыкальному проекту «Дзурдзуки» «Илли. Возрождение архаичного музыкально- песенного творчества ингушей». На мероприятии будут экспонироваться некоторые традиционные музыкальные инструменты, фотографии народных музыкантов начала ХХ века, а также будет звучать живая музыка.

Источники: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Экспедиция к средневековому башенному комплексу «ЦIули»

На днях команда «Дзурдзуки» организовала экспедицию в труднодоступное ущелье реки Сата, где расположен большой средневековый замковый комплекс ЦIули (Цоли).

Для того, чтобы попасть в комплекс ЦIули, необходимо специальное разрешение – пропуск от Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Ингушетия.

Экспедиция была проведена с целью исследования данного объекта на предмет наличия символических рисунков и знаков на архитектурных памятниках – петроглифов.

Читать дальше (~2 минуты)Начала свою работу 2-ая палеоантропологическая экспедиция.

Археологический центр им. Е.И. Крупнова, Центр физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- Маклая РАН (г. Москва), а также научно-исследовательская организация «НПЦ «Эврика» начали работу 2- ой палеоантропологической экспедиции, отложенной в прошлом году из-за пандемии короновируса. Задача экспедиции — изучение палеоантропологического материала из средневековых склепов Сунженского и Джейрахского районов Республики Ингушетия (краниология, одонтология и др.).

В 2017 -2018 гг. состоялся первый этап исследовательских работ. Были изучены склепы Мужгана, Цори, Таргима, Эгикала и Салги. По их результатам были опубликованы две статьи в «Вестнике антропологии» в 2019 году. (Скачать или почитать статьи вы можете по ссылке:

http://ing-arheologiya.ru/index.php/vestniki/247-vestnik-antropologii-2019

Основная задача данной экспедиции — изучение антропологического состава средневекового населения предгорной и горной Ингушетии, установление сходства или различия жителей разных ущелий между собой и с населением соседних территорий. В планах также реконструкция облика средневековых ингушей из разных горных ущелий, палеогенетические исследования, а также подготовка монографии, посвященной антропологии средневекового населения Ингушетии»

«Организация НПЦ «Эврика» была учреждена нами в конце 2019 г», — рассказывает Умалат Гадиев, руководитель экспедиции. Организация работала в архивных фондах Северного Кавказа, занимаясь выявлением и копированием архивных материалов по Ингушетии, изданием научных сборников, финансированием полевых работ дендрохоронологической экспедиции 2020 г.»

Фрагмент орнаментированной доски из склепа, служивший крышкой гроба.

Следы хирургического вмешательства — трепанация

Вышел в свет буклет «Магас: древний и современный»

Этой весной в свет вышел иллюстрированный буклет «Магас: древний и современный». Буклет издан ГБУ «Ингушский научно — исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева» совместно с Муниципальным учреждением «Городской округ город Магас».

В данном издании представлены 100 фотографий древних артефактов, обнаруженных на территории г. Магас и его окрестностей, а также на территориях с.п. Экажево, Гамурзиево и др., хранящихся в Ингушском государственном музее краеведения им. Т. Мальсагова, частном Этнографическом музее Ахмета Мальсагова, в музее АНО ИИГО «Дзурдзуки»

Красочные фотографии бронзовых, медных, железных, каменных, золотых и гончарных изделий древности Е. Шивцова оформлены в очень стильный буклет в 71 стр. («Южный издательский дом», г. Ростов-на-Дону)

Авторы буклета: Н. Кодзоев (старший научный сотрудник отдела «История Ингушетии», сектора «Культурно-историческое наследие Ингушетии») и Т. Дзаурова (научный сотрудник того же отдела).

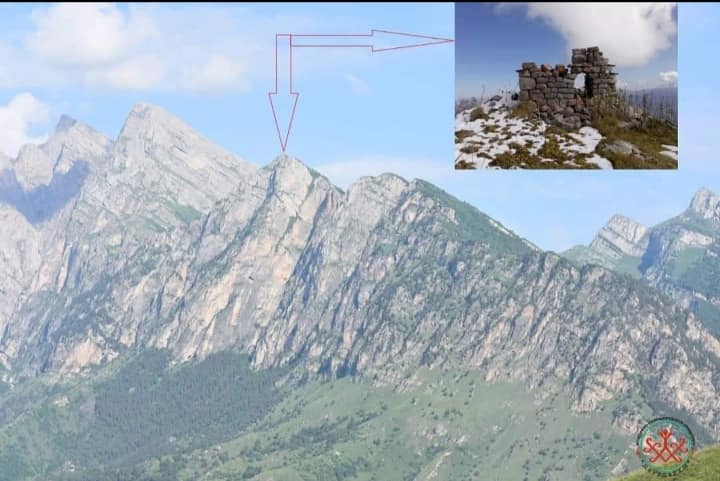

Читать дальше (~3 минуты)Экспедиция команды «Дзурдзуки» к святилищу Дялите на Цей-лоам.

После продолжительного перерыва в связи с пандемией, а также зимним периодом, сезон дзурдзукских экспедииций 2021 года открыт. На днях Ингушское ИГО «Дзурдзуки» в рамках экспедиционной работы вместе с нашими друзьями побывали на горе Цейлоам для исследования святилищ 1 и 2 Дялите (Дяла) (в. — 2400 м), которые являются одними из ранних культовых построек на территории горной Ингушетии ( X-XI в. ).

Раскопки данных памятников производились М.Б. Мужухоевым 1977-1978 гг. При раскопках были обнаружены остатки крупного и мелкого рогатого скота, наконечники стрел, серебренные серьги, браслет кобанского типа и многое другое. Святилища расположены на труднодоступной вершине. По описанию М.Б. Мужухоева (Средневековые культовые памятники центрального Кавказа, стр. 194-195) на момент проведения раскопок памятник уже был сильно разрушен. При сравнительном анализе фотографии 1977 г. с полученным фотоматериалом нашей экспедиции можно сделать печальный вывод, что разрушение памятника продолжается, в частности, остававшаяся часть крыши уже полностью рухнула.

На данный момент в хорошей сохранности только северная стена святилища. Наиболее удобный маршрут к святилищам пролегает от башенного комплекса Кели вверх до подножья Цейлоама, далее на «седловину» горы ведет живописная тропа по пересеченной скалистой местности через сосновую полосу, уже с «седловины» маршрут пролегает строго на восток по хребту на вершину. Сама тропа, пейзажи вокруг, вершина, виды на остальные вершины Цейлоама поистине красивы и могут стать одним из излюбленных маршрутов для туристов. Это не первая попытка нашего общества забраться на Цейлоам. Еще несколько лет назад, мы в рамках экспедиции в ущелье Арапхьа-чIоже пытались осилить его с северной стороны. На Цейлоам не забрались, однако, тогда обнаружили множество хозяйственных и иных построек.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=xr9vTmwAF6M&ab_channel=%D0%98%D0%93%D0%9E%22%D0%94%D0%97%D0%A3%D0%A0%D0%94%D0%97%D0%A3%D0%9A%D0%98%22

Новые петроглифы в горной Ингушетии

Ингушетия — край, горная часть которого до сих пор таит в себе много интересного. Каждая новая экспедиция исследователей несет новые открытия. Самое лучшее время искать петроглифы — октябрь- апрель. Так, «02.02.2021 г. сотрудниками ГКУ «Археологический центр им. Е.И. Крупнова» был совершен внеплановый выезд в Джейрахский район республики для обследования архитектурного комплекса Анкоте (1овнгхит1е) и его окрестностей. Данный башенный поселок состоит из четырех жилых башен различной степени сохранности, разнообразных бытовых, погребальных и культовых объектов. В ходе мониторинга особое внимание работников центра привлекла к себе группа стел в черте поселка. Этот ансамбль состоящий из трех каменных стел, наиболее крупная и сохранившаяся из которых достигает в высоту 3.75 м. На одной из ее сторон имеется изображение с антропоморфными чертами. Две другие стелы сильно разрушены. Фрагменты их сколов разбросаны в непосредственной близости от них. При осмотре одной из них сотрудники Археологического центра обнаружили композицию из трех петроглифов. Данные изображения найдены и зафиксированы впервые. В дальнейшем они будут детально изучены и введены в научный оборот».

Источник: http://ing-arheologiya.ru/

Поздравляем сотрудников Археологического центра с таким важным открытием, значение которого невозможно переоценить для изучения истории средневековой Ингушетии.

Воинское погребение №33 Келийского могильника (горная Ингушетия)

2017г. М.Б.Мужухоев, Е.И.Нарожный, Д.Ю.Чахкиев

В статье вводится в научный оборот еще одно воинское захоронение Келийского могильника золотоордынского времени из горной Ингушетии. Шлем, сопровождавший погребенного в каменном ящике, представлен экземпляром, полностью изготовленным из кольчужной сетки, надевавшейся на голову. Сверху шлем венчало бронзовое навершие с изображением 4-х птиц-грифонов. На лицевой стороне боевого наголовья – подпрямоугольные вырезы для глаз. Если шлем не имеет прямых и точных аналогий, хотя его конструктивно можно соотнести с «кольчужными шапочками» Северо-Западного Кавказа, то бронзовые навершия имеют точные аналогии на нескольких шлемах из кочевнических захоронений эпохи Золотой Орды и из Нового Сарая. Аналоги не только датируют публикуемый шлем, но и позволяют сделать несколько предположений, позволяющих рассматривать его и как возможный прототип более поздних наголовий – т.н. «мисюрок».

Читать дальше (~16 минут)В башенном комплексе Бишт обнаружен новый петроглиф

На днях в ходе реставрационных работ в средневековом башенном комплексе Бишт Джейрахского района республики Ингушетия в руинах жилой башни обнаружен каменный блок (48*30 см) с изображением двойной спирали. Изображения такого рода встречались нам ранее на стенах боевых, полубоевых и жилых башен в других ингушских средневековых поселений: Таргим, Эгикал, Мэллер, Цори, Гул и др.

По словам реставратора комплекса Бишт, камень будет вмонтирован в кладку башни, хотя не известно его точное расположение на башне в прошлом.

Напомним, что двумя годами ранее в Бишт была обнаружена еще одна очень важная и интересная находка — т.н. «календарный камень». Такие «календарные камни» в других комплексах, обычно, находили в т.н. склепах с поминальной камерой — «каш ков».