Т.Х. Кумыков (профессор, доктор исторических наук. Кабардино — Балкарский гос. университет). Опубликовано: Происхождение осетинского народа Орджоникидзе, 1987, с. 301-305.

Читать дальше (~7 минут)Рубрика статьи

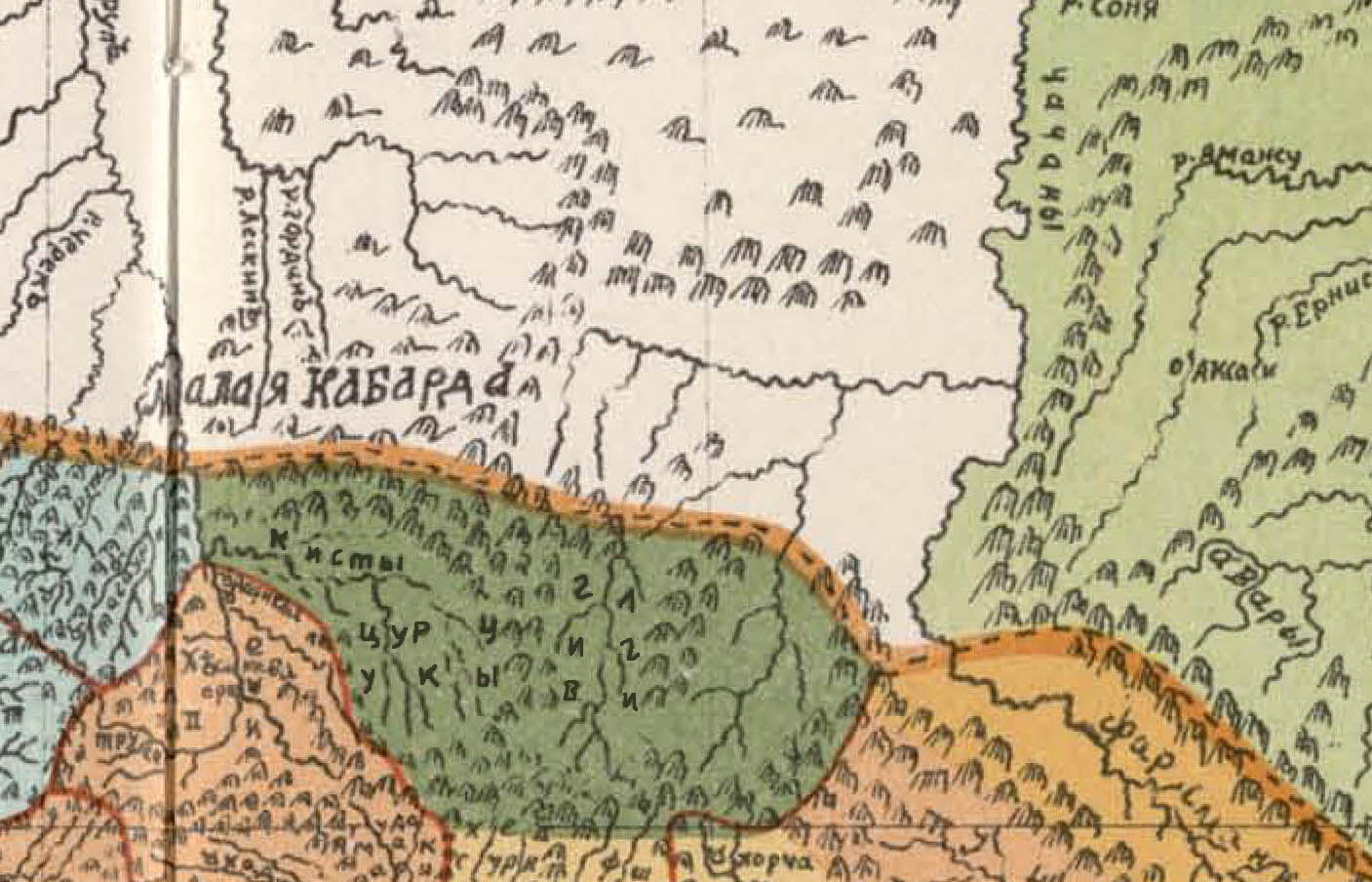

Кисты и Кистетия (Кистинское общество горной Ингушетии)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уточнения этнографических названий «Кисты», «Кистетия», «Кистинское общество горной Ингушетии». Показано, что под термином «кисты» в широком смысле понимались кисты, галгаевцы, ингуши. В узком значенни под кистами понималось население Кистинского общества (Фяппий шахар) горной Ингушетии. Доказана неправомерность употребления вместо «Кистинское общество» русское официального название «Мецхальское общество», а вместо «Галгаевское общество» «Хамхинское общество», внедренное в литературу с середины 19 века. Подвергнуты критике безосновательные утверждения о селении Мецхал как о якобы «духовном» и «политическом» центре страны (А.С. Сулейманов).

Ключевые слова: кисты, ингуши, галгай, Кистетия, краеведение

Читать дальше (~17 минут)Мят-лоам (Столовая гора) как объект историко-лингвистических экспансий

Аннотация: Целью статьи является анализлингво-пропагандистскихмифов относительно принадлежности Столовой горы. Рассмотрены основные приемы лингвистической экспансии. Подвергнуты анализу несколько конкретных кейсов в печатных и интернет-источниках. Показано, что именно эксперименты государства с ингушскими этническими территориями привели к появлению притязаний на них. Сделан вывод о том, что в целях достижения межэтнического и внутриэтнического согласия необходимо избавляться от бытующих территориальных мифов и искажения истории.

Ключевые слова: Ингушетия, Столовая гора, лингвистические экспансии, история, мифотворчество, территориальные притязания.

Читать дальше (~30 минут)Ингушские башни в Тарской долине

ИКОРГО, т II, вып. 3, Тифлис, 1873

Поездка в Галгаевское и Джейраховское ущелья.

(из письма Д. – чл. Н.К. Зейдлица к Правителю Дел)

Владикавказ, 5 сентября.

… Снабженные капитаном Дм. Ив. Лоханиным проводником и казачьими лошадьми мы в полдень направились к югу через ущелье р. Камбилеевки, на Тарскую станицу. Это военное поселение в 1/½ тыс. душ заняло обширную котловину , орошенную бесчисленными притоками р Камбилеевки. До покорения края эта лесная трущоба занята была Ингушами, выселенными оттуда <…> Множество каменных башен, разбросанных по всей долине, до сих пор свидетельствуют о прежних обитателях этой местности.

Н. Зейдлиц.

Опубликовано Архивный вестник III. Назрань, 2006, с.76.

КЭС, II, Очерки этнографии горной Ингушетии, Тбилиси, 1968 г.

Репрессированные народы как объекты этнополитики в современной России

САМПИЕВ Исрапил Магометович,

Доктор политических наук, профессор, Зав. кафедрой социологии и политологии ИнгГУ (г. Магас, Ингушский госуниверситет)

Аннотация: В статье рассматривается влияние последствий депортация народов в 40-е годы 20 века на современные политические процессы. После принятия ФЗ «О реабилитации репрессированных народов» в отношении этих народов неоднократно было применено структурное насилие. Политика Москвы в отношении репрессированных народов шла в русле де-демократизации, де-федерализации и дегуманизации при устойчивом росте административно-казенного национализма. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года игнорирует проблему реабилитации репрессированных народов, восстановления их прав, нарушенных по национальному признаку. В итоге практически не созданы гарантии не повторения геноцида против целых народов, напротив, создается правоприменительная практика и административно-политическая основа для политических репрессий.

Ключевые слова: репрессии, депортации, политика, национальная политика, реабилитация.

Читать дальше (~14 минут)Прошло больше четверти века — «а воз и ныне там»! 1992 год: причины

В эти дни проходят памятные мероприятия в связи с трагической датой в истории ингушского народа. Не в первый раз ингуши потеряли свою колыбель, сердце своей Родины. 27 лет являются не единицами отсчета военного конфликта, а годами очередного периода ожидания, напряженности, натягивания тетивы.

Читать дальше (~11 минут)Ингушский Владикавказ (Буро)

Абдулазис Яндиев, политолог, гор. Малгобек.

В 1784 году, для соединения Кавказской линии с Грузией, построена отрядом войск крепость у Терека, при входе в ущелье Кавказских гор, около ингушского урочища Заур, и названа Владикавказом. В том же году крепость снабжена 12-ю пушками, а в следующем 1785 г., по именному указу Императрицы Екатерины от 9 мая, выстроена во Владикавказе православная церковь. В скором времени в окрестностях его поселились спустившиеся с гор осетины. В исходе 1788 года Владикавказ и прочие укрепления, устроенные для сообщения с Грузией, были оставлены и поселившиеся при крепости осетины, теснимые кабардинцами, снова ушли в горы…

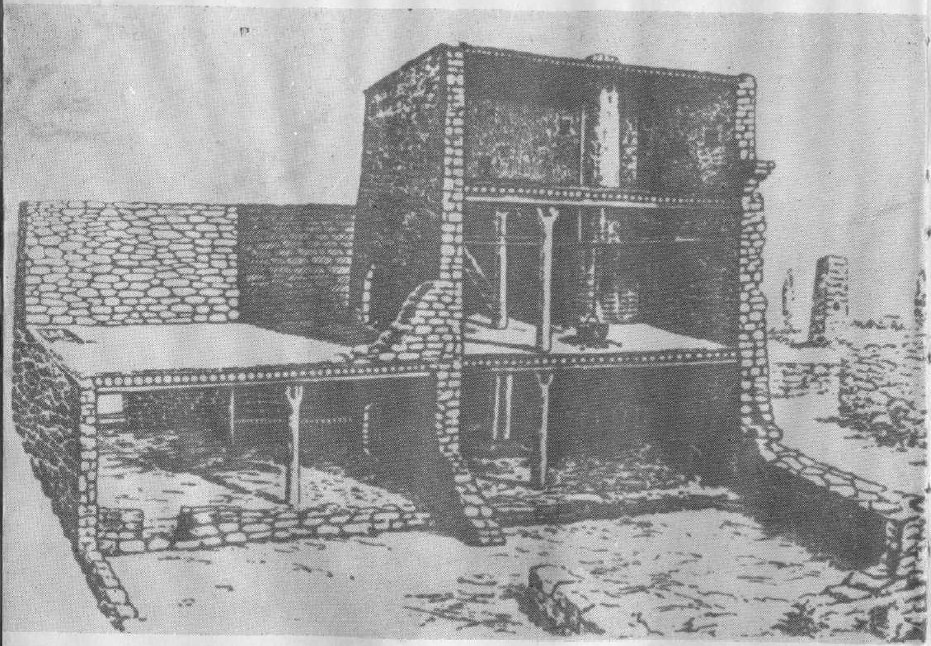

Читать дальше (~21 минута)Неизвестные архитектурные памятники Ингушетии: храм «Таргим — 2»

Как показали события последних лет, в горной Ингушетии, кроме многочисленных популярных и не очень памятников архитектуры ингушского народа, есть совершенно забытые и не учтенные в науке. И только местные жители: пастухи, охотники, лесничии время от времени сообщают о таких исторически значимых объектах. Много новых памятников обнаружено и сфотографировано в последние годы блогером — фотографом, автором сайта «Открытый Кавказ» Тимуром Агировым, сотрудниками Археологического центра РИ Дозариевым Алиханом, Умалатом Гадиевым, Русланом Мамиловым, путешественником- краеведом Исламом Албаковым, ну и нашей командой исторического общества «Дзурдзуки».

Читать дальше (~2 минуты)Наименования птиц, зверей и домашних животных в ингушском годовом календаре как проявление культа этих животных

Опубликовано: Известия Инг. НИИ №1 2015, с. 103-135.

Хайров Байали Абукарович, этнограф.

Ключевые слова: ингушский календарь, календарные изображения, свастика, месяц Тушоли, месяц Сели-бутт, месяц кукушки, этинг-бутт, месяц коровы, агой бутт, культ птиц, месяц оленьих рогов, культ оленя, культ овцы (барана), культ медведя, культ коровы, ахынова корова, самошествующая корова.

Читать дальше (~95 минут)Войлочное ковроделие и искусство исполнения орнамента гIарчош

На предыдущих занятиях по валянию войлочных ковров мы освоили три техники нанесения орнамента #гӀарчloш на войлочный ковер. Сегодня наши мастерицы взялись за самый сложный вид ингушских войлочных ковров Хетта-ферт. Для этого мы валяем несколько однотонных полотен разного цвета, а потом вырезая с помощью лекала узоры, и переставляя их между полотнами, будем пришивать аппликации к войлочной основе. Таким образом создаются мозаичного типа ковры, которые очень высоко ценились в прошлом нашими предками. Не смотря на то, что все наши ученицы новички, валяние у них получается замечательно, МашаАллах! Словно всю жизнь это делали… Гены дают о себе знать. Ведь всего одно поколение женщин из наших предков не делало эти ковры, а с шерстью наши прапрабабушка работали тысячелетия. Работа эта сложная, но вместе с тем приятная и доставляет удовольствие не только контактом с таким благородным сырьем как шерсть, но и взаимным общением, которого часто так не хватает женщинам.

Читать дальше (~12 минут)