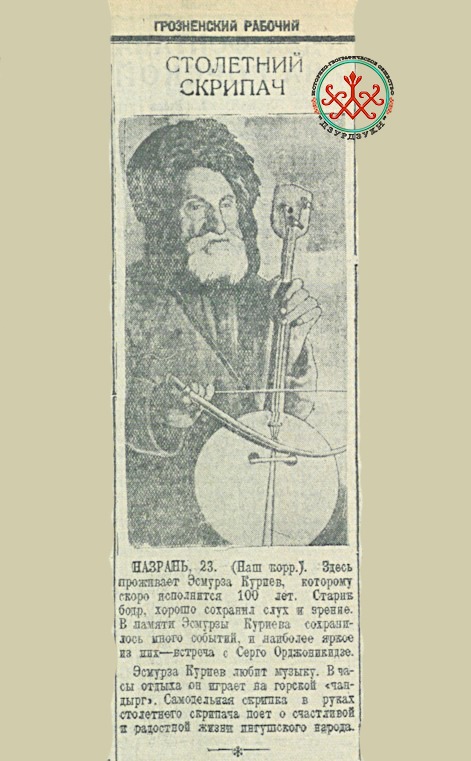

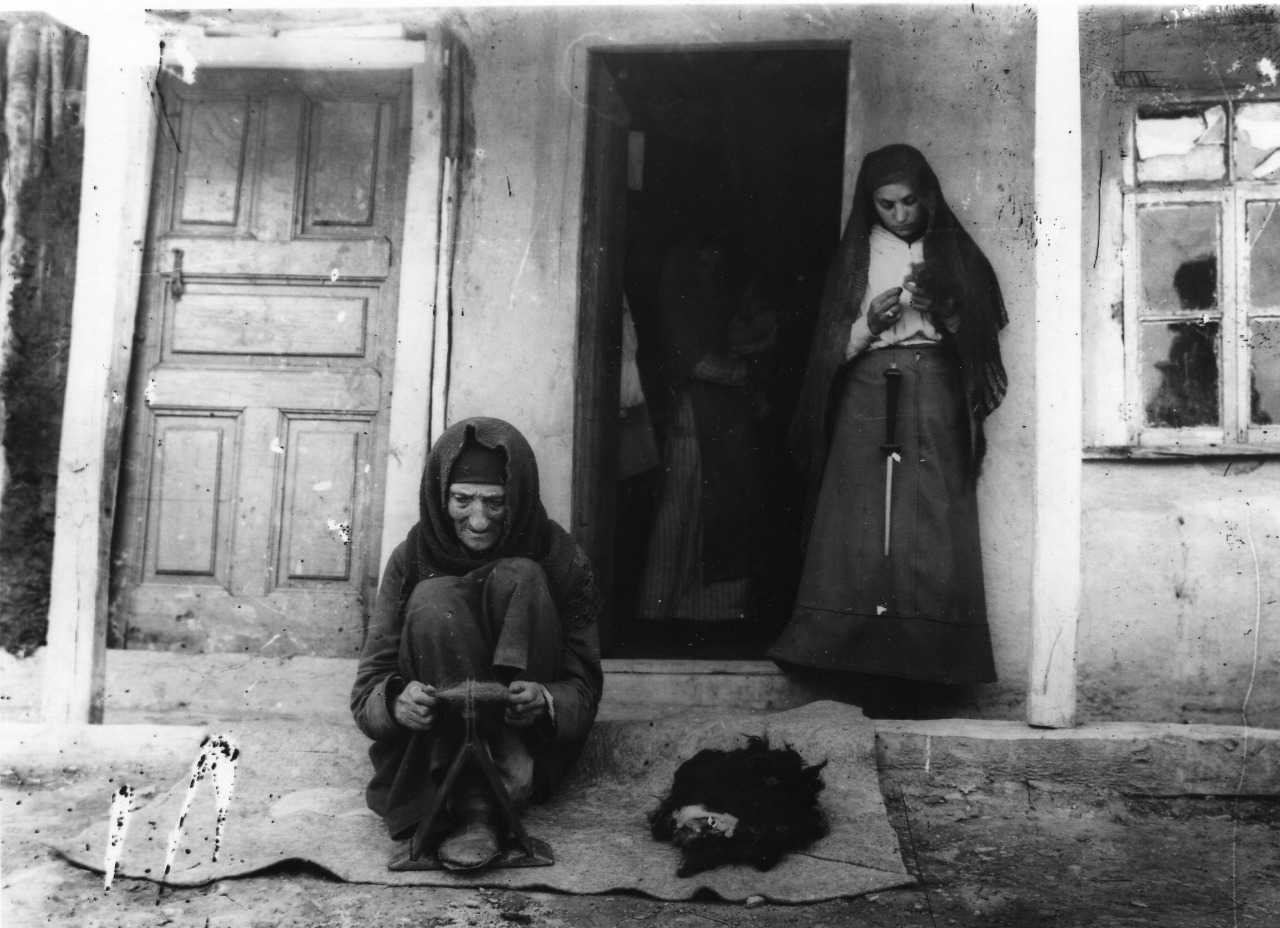

28 сентября 2022 г. склеп в башенном комплексе Цори горной Ингушетии, в результате изменения русла небольшой речки, частично обрушился. Кости и погребальный инвентарь оказались под открытым небом. 8.10.2022 г. представителями представителями фамилии Цороевых (тейпа Цхьоро), а также при участии членов Ингушского историко-географического общества «Дзурдзуки» были проведены работы по перезахоронению человеческих останков и фото и видео фиксации предметов погребального инвентаря. Таким образом, в руках исследователей оказался во многом уникальный вещевой инвентарь, характеризующий традиционную материальную культуру ингушей XVII-XVIII вв.: деревянная посуда, орнаментированные фрагменты детских гробов, гребни, ножницы, оружие, музыкальные инструменты и предметы одежды.

Читать дальше (~4 минуты)